アミタHDと千葉大学予防医学センター、互助共助コミュニティ型資源回収ステーションの利用による高齢者の要介護リスク約15%低下を確認

アミタホールディングス株式会社(以下、アミタHD)は、千葉大学予防医学センターとの共同研究において、奈良県および福岡県内の3地域にある「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション※1」の導入前後1年間の追跡調査を実施しました。その結果の利用者は非利用者に比べて、要支援・要介護リスクが約15%低く、外出機会・人との交流・地域活動への参加機会が増加したことが明らかになりました。これにより、一般的な資源回収ステーションの機能を超えて、日常生活に根差したコミュニティ拠点としての役割を果たしていることが検証されました。

本研究成果は、2025年10月15日(米国・カリフォルニア州の現地時間)に、国際学術誌「PLOS ONE」に掲載されています。

※1 アミタHDが開発・提供する仕組み「MEGURU STATION®」を指します。

研究の成果

本研究は、奈良県生駒市の1地区および福岡県大刀洗町の2地区に居住する65歳以上の高齢者973人(生駒市A地区321人/大刀洗町本郷地区357人、大堰地区295人)を対象に、自記式郵送調査を実施しました。

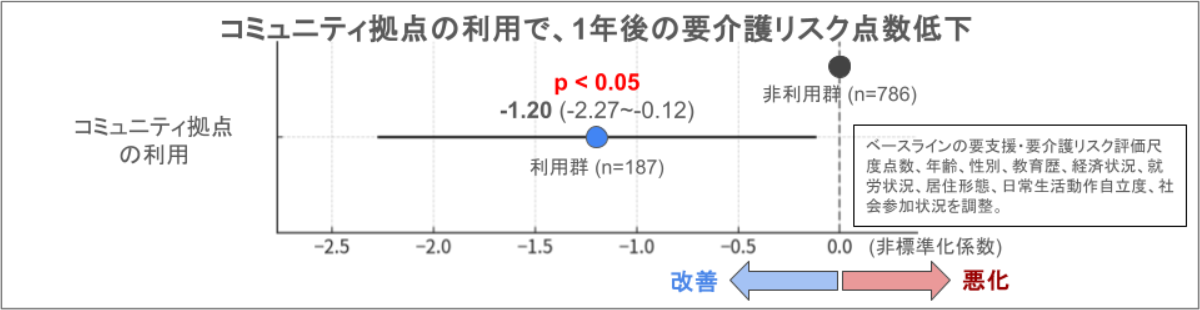

調査の結果、全体の約2割(19.2%)が「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」を利用していると回答しました。利用者の属性をみると、女性は52.9%で非利用者群(57.8%)よりもやや少なく、男性の参加も比較的多い傾向がありました。1年後の追跡調査によって「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」利用者は非利用者に比べて要介護リスク点数が低く、平均で1.2ポイントの低下が認められました。これは、将来的な要介護認定リスクが約15%低下したと推定されます。この差は、将来の要介護認定リスクの低減につながると報告されています。

【利用者は、非利用者に比べて要介護リスク点数が平均で1.2ポイント低い】

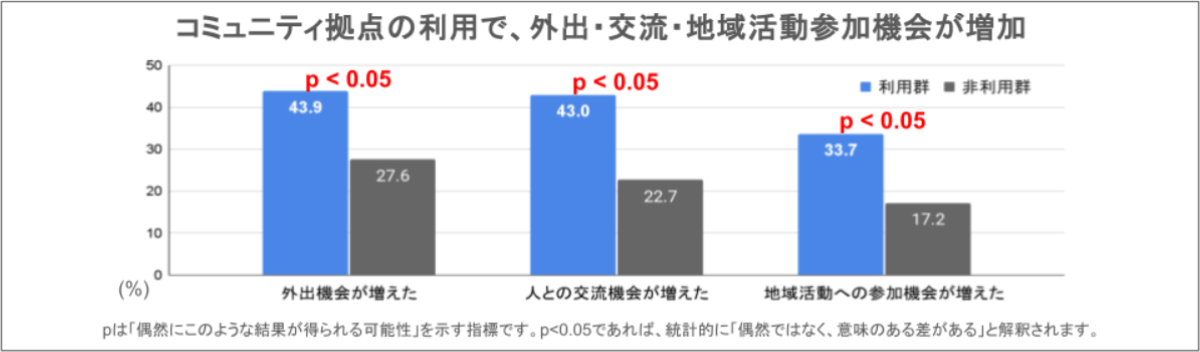

また、利用者は非利用者に比べて外出機会や人との交流、地域活動への参加が増えていました。具体的には、外出機会が増えたと答えた人は利用者で43.9%、非利用者で27.6%、人との交流機会が増えたと答えた人は利用者で43.0%、非利用者で22.7%でした。さらに、地域活動への参加も利用者で33.7%、非利用者で17.2%と大きな差が認められました。

【利用者は非利用者に比べて外出機会や人との交流、地域活動への参加が増加】

(画像:千葉大学予防医学センターのプレスリリースから引用

※「コミュニティ拠点」は「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」を指します。)

これらの結果から「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」は単なる資源回収の拠点にとどまらず、日常的な行動の中に自然な交流や社会参加を組み込み、その結果、高齢者の健康維持と介護予防に寄与する可能性が明らかになりました。

また、一地域に限らず複数の自治体の拠点で、高齢者の外出や交流を促進し、介護予防に結びつく可能性を初めて明らかにしました。今後はより長期的な追跡により、実際の要介護認定や医療・介護費抑制との関連を検証することが必要です。また、文化的背景の異なる地域でも応用可能かどうか、国際的な展開も期待されます。

本研究の詳細な実験方法・解析手法・用語の定義等は、千葉大学予防医学センターのプレスリリースをご参照ください。

研究の背景

日本は世界で最も高齢化が進む国であり、要介護状態の予防は喫緊の課題です。従来から「通いの場」や「地域サロン」などの介護予防の取り組みが進められていますが、参加者が女性や健康への関心が高い高齢者に偏るなどの課題があります。

そこで、アミタHDと千葉大学予防医学センターは、2020年11月から「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」の介護予防における科学的な有効性の検証を進めています。

「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」の特徴

「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」は、「互助共助を生むコミュニティ拠点」と「資源回収ステーション」の2つの機能が融合した新しい仕組みです。日常の習慣である資源(ごみ)出しを起点に、各地域の実情に応じて交流・販売・休憩などの機能をカスタマイズし、地域課題の統合的な解決を目指しています。

例えば、奈良県生駒市A地区では自治会館に併設された「緑道カフェ」が、休憩や交流の場として活用されています※2。さらに生ごみ回収や液体肥料の配布なども行われ※2、地域内資源循環を促進しています。また、福岡県大刀洗町本郷地区では、ボランティアの方々が小規模農園「めぐる農園」を運営し、収穫した野菜を地域で共有・販売しています。同町大堰地区では、就労継続支援B型事業所による手作りお菓子の販売が行われ、多様な属性を持つ住民が交流する接点となるなど、拠点ごとに特色ある取り組みが展開されています。

このように「互助共助コミュニティ型資源回収ステーション」は高齢者をはじめとする多世代が自然に集う、社会参加を促す仕組みとして機能しています。

※2 調査研究を実施した2020年時点の情報であり、現在の運営とは一部異なります。

【千葉大学予防医学センターのプレスリリースはこちら】

https://www.chiba-u.jp/news/research-collab/sigen_1107.html

関連リリース

2022.06.10

アミタHDと千葉大学予防医学センター、「MEGURU STATION®」で健康増進効果を確認 ―6年間の累積介護費用約920万円の抑制に相当―

2025.04.23

互助共助コミュニティ型資源回収ステーション「MEGURU STATION®」の社会的価値を示すインパクトレポートを三井住友信託銀行と共同作成&初公開!

<広報に関するお問い合わせ>

アミタホールディングス株式会社

広報 担当:古城、浅尾

TEL:075-277-0795 / メール:press@amita-net.co.jp

<研究に関するお問い合わせ>

千葉大学 予防医学センター社会予防医学研究部門

特任研究員 阿部紀之

TEL:043-290-3177 / メール:abe.n@faculty.gs.chiba-u.jp

アミタに関するお問い合わせはこちらから

アミタのニュースリリース配信をご希望の方はこちらから