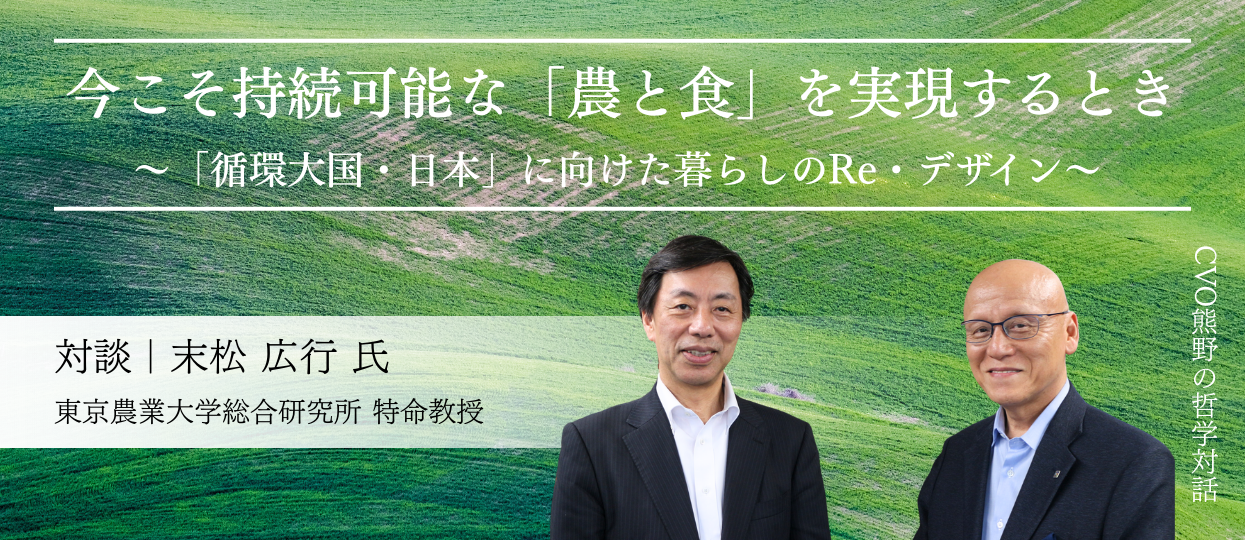

今こそ持続可能な「農と食」を実現するとき

〜「循環大国・日本」に向けた暮らしのRe・デザイン〜

「令和の米騒動」と呼ばれるお米の供給不安や米価の高騰は、私たちの暮らしを直撃し、日本の農業のあり方を改めて問い直す契機となっています。今回は、長年にわたり農業政策の改革や地域発展に尽力されてきた東京農業大学総合研究所 特命教授・末松広行氏をお迎えしました。末松氏は、アミタホールディングスが発起参画する地方自治体と企業の連携を中核とするイノベーションプラットフォーム「一般社団法人エコシステム社会機構(ESA)」のアドバイザーも務められています。日本の農業政策から地域の取り組みまで、持続可能な「農」と「食」の実現に必要な視点について意見を交わしました。

(対談日:2025年6月9日)

目次

- 歴史と科学による再評価で、お米の可能性はもっと広がる

- 戦後日本の米政策と市場機能の進化

- 地域コミュニティが生み出す統合的価値

- 日本農業の現状と地域主体の支援の重要性

- 経済大国から循環大国へ─地域主導の持続可能な社会づくり

歴史と科学による再評価で、お米の可能性はもっと広がる

熊野:末松さんは農林水産省の事務次官を務められ、農業政策という自然観・時代観・国家観といったあらゆる世界観につながるような職場にいらっしゃったと思います。国際社会が新たな時代に突入して、日本も変わってきている状況をご覧になり、現在のご研究も踏まえて、今どのようなことを考えていらっしゃるか、ざっくばらんにお話しいただけますか。

末松氏:ありがとうございます。私は農林水産省を退職してから、東京農業大学の総合研究所で様々な研究に取り組んでいます。その柱の1つが、お米の機能の見直しです。

これまでお米は、お腹いっぱい美味しく食べることを目的に、粒を大きくして、雑味がないものを志向した研究が進められてきました。実際、昔に比べてお米はすごく美味しくなっています。一方で、本来お米に含まれる多様な栄養素については十分に考えることがなされずに、栄養が失われたり、減ってきた面があります。

またお米には、元々いろいろな種類があって、鉄分を多く含むお米も見つかっています。現在、女性の約1割は鉄欠乏性貧血に悩んでいると言われますが、そうした特徴のあるお米を食べることで貧血を防げるようになるかもしれません。これからは美味しさと多様な栄養を両立させて、「お米を美味しく食べると、健康にもプラスになりますよ」と言えるようになるといいなと考えています。

末松氏:歴史を振り返ると、例えば、江戸時代中期から後期にかけて「江戸わずらい」という病が流行りました。いわゆる「脚気(かっけ)」、ビタミンB1の欠乏症ですね。当時は参勤交代で江戸に来た人たちがかかる体調不良の病とされ、故郷の藩に戻ると治ったそうです。主な原因として、玄米から白米中心の食生活に変化した際に、精米過程で胚芽を取り除いてしまったことによるビタミンB1の不足が考えられていますね。

他の食べ物で不足した栄養を補って、お米からはデンプンだけ摂れたらいいという考え方もありますが、せっかく日本はお米を主食としているので、私はお米自体の豊富な栄養機能を活かせたらいいのではないかと考えています。例えば、大阪府泉大津市では、市内の小・中学校の給食において、すべてのお米に「亜糊粉層(あこふんそう)」を残した金芽米を使用しています。亜糊粉層は、玄米の胚乳表面にある薄い層で、ビタミンB1や食物繊維、ミネラルなどの栄養素が豊富に含まれています。あと給食の野菜を無農薬にしたり子どもたちに草履を履かせて走り回らせたりね、いろいろ工夫されています。また、「泉大津市マタニティ応援プロジェクト」として、市内の妊婦とその家族に毎月最大10 kgの加工玄米を無償提供したりしています。こうした様々な取り組みのおかげで少しずつ健康状態が改善しているという効果が出てきているので、研究を積み重ねてさらに解明していきたいと思っています。余談ですけど、研究って結構面倒な部分があるんですよ(笑)。いいと思うことをいっぱい積み重ねて、効果が出てるんだからそれでいいじゃないかっていうことと、何がどういう理由でどういう効果があったかを解明することは、ちょっとずれることがあると思っています。

熊野:分かります(笑)。そして、うん、興味深いですね。江戸時代の「江戸わずらい」から、現代の貧血や生活習慣病まで、食の選択が人々の健康や社会のあり方に影響を与えていると考えると、農業政策の重要性は計り知れませんね。

戦後日本の米政策と市場機能の進化

末松氏:これまで私は農林水産省に加え、経済産業省という異なるタイプの省庁でも仕事をしてきました。その中で大事にしてきたことが2つあります。

1つ目は、「大切なものは大切にすべき」ということ。時代がどう変わっても、人が生きていく上で必要不可欠な守るべきものがあります。

2つ目は、とはいえ、世の中が刻々と変化する中で、「社会やビジネスの潮流・ニーズに対して柔軟に対応、変化していく」ことです。

この両者のバランスをよく見極め、考えることが重要だと感じています。

例えば、農林水産省は元来、食料は大切なものだから農業は守らないといけない、お米も野菜も果物も美味しければいい、という姿勢が強い。信じたことをずっとやっていく守りのスタイル。一方経済産業省で仕事をしていた時は、大切なものがどんどん変わっていくわけです。時々によってエネルギーだ、半導体だ、対外投資だ、とかね。どっちがいいではなく、どちらの視点も大事で、日本は元来そこがうまい国だと思うんです。だからこそ、もっとうまくやればもっとうまくいくんじゃないかなと。

だから、農林水産の世界だと美味しさを追求するだけでなく、時代ごとの価値基準を踏まえた新たな価値創出に取り組む必要があると思いますし、経済産業の視点では、新しいビジネスにすぐに刷新することだけを考えるのではなく、残すべきものを精査して守り、育てていくことも大切だと思って仕事をしてきました。

熊野:今のお話から、変わらないものと変化するものの両方を見なくてはいけないという、松尾芭蕉の「不易流行」という言葉を思い出しました。時代を超えて変わらない普遍的な価値(不易)と、時代の変化とともに変わっていくべきもの(流行)の両方を大切にする考え方ですね。

先ほどのお米の話で考えると、"健康"のための多様な栄養素を含む、複合的で総合的な食料が「玄米」ですが、"美味しさ"という経済性を最大化したのが「白米」。末松さんはその最適化のバランスについて考えられているのだと思いました。

それを踏まえてお伺いしたいのですが、「食」は、安全保障という生存権を守るためにもとても大事だと思います。しかし「お米を不平等なく国内に行き渡らせる安定供給」と、「経済の拡大(市場の価格競争など)」は、相容れないこともあるのではないかと感じています。末松さんはこの点をどのようにお考えでしょうか。

末松氏:そこもやはりバランスの問題だと思います。戦後の日本では、お米の自給ができず、飢えが深刻な問題でした。そのため「10年後までに米麦の国内自給を達成する」という目標のもと、生産者が作ったお米を国がすべて買い上げ、国が値段を決めて配給する「食糧管理制度」という仕組みで統制しました。お金を持っている人が独占してしまわないように、誰にでも平等にお米が行き渡るようにしたのです。

そして1967年ごろにはお米が自給できるようになったのですが、今度は米余りの問題が出てきました。足りた瞬間から過剰供給の対策が必要になったわけです。国は引き続きお米の値段を決めていたのですが、生産者は一生懸命作ったお米をできるだけ高く売りたい。消費者はできるだけ安くお米を買いたいという双方の要望を聞いた結果、生産者から高く買い上げて、消費者市場に安く卸すという「逆ザヤ」状態になってしまいました。モノとして足りているのに財政負担となって、結果的に国民の税金が使われるという状態です。

これではいけないと、1969年からその他の作物と同じようにお米も政府を介さず、市場に流通させる「自主流通米制度」を導入しました。国が買い上げる政府米よりいいお米、いわゆる「銘柄米」を自主流通米として流通させることで、民間同士の取引を推進する仕組みを普及させました。

熊野:なるほど。お米の供給が過剰になった際の対応として、民間市場にお米を流通させる仕組みができたのですね。そういう背景の中で、1970年ごろからは減反政策や自給バランスの調整も始まり、市場性を持たせながら安定供給を図ろうとしたのでしょうか。

末松氏:おっしゃる通りです。ただその後も、需要より供給が多く、農家さんが売却する時のお米の値段は10数年にわたり下降し続けていました。要は多く作りすぎているから値段が下がっているという状況です。それが今年(2025年)の1月には、1993年に一時的に上昇した23,607円/60kgに戻るだけでなく、さらに高額の25,927円/60 kgとなり、記録を更新してしまいました。これまで作りすぎて安くなったのを「仕方がない」と言っていたとすれば、作るのが減って高くなったのも「仕方がない」という見方もありますが、ここには2つの問題があります。

1つは国民の主食であるお米が高いと社会全体に支障が出るということ。もう1つは価格の変動が急激に起こってしまったことです。世界的な食料価格危機で、穀物価格が2008年ごろに急激に高騰した時があって、いろいろな対策が検討されたのです。そこでは、国家が介入して価格を決めることもできるけれど、不効率でよくないという基本的な共通認識から、市場の中で穏やかな価格形成をする仕組みが考え出されているので、日本も同様に考えることが大切なのではないかと思います。

熊野:お話を伺っていて、僕の小さいころ、「米穀通帳※」というものがあったのを思い出しました。お米を買う時に必要な引き換え券で、これを持っていないと買えないみたいな時代があったのですよね。

※米穀通帳...戦時中の1942年から消費する米穀類の配給を受けるため各家庭に配られた購入通帳。配給可能なお米の量が記され、購入時には消費者が持参していた。やがて必要性がなくなった後も1982年の食糧管理法改正まで発行されていた。

熊野:江戸時代、大阪の堂島米市場(現堂島取引所)は、のちにシカゴの取引所も参考にした世界初の「先物相場」を形成しましたよね。商人がお米の価格を調整する、その優れた知恵は今の日本に活かされているのでしょうか?

末松氏:堂島米市場は世界で初めて「先物(さきもの)※」という考え方を取り入れた、画期的な市場でした。今で言えば、仮想通貨の発明にも匹敵するほどのイノベーションです。しかし、戦後、国がお米の流通から価格まで管理する食糧管理制度が導入されると、農家は国にお米を買い上げてもらうという、いわば国に依存する構造が定着しました。その中で、市場で価格を決める先物取引の必要性は薄れていったのです。

※先物(さきもの)...将来の一定期日に、あらかじめ決めた価格で商品やサービスを売買することを約束する取引。主な目的は価格変動のリスクヘッジや価格変動を利用した利益獲得。

近年、再び先物取引を復活させようという動きがありますが、「市場価格が乱高下して混乱を招くのではないか」という懸念の声も少なくありません。しかし、私は先物取引を推進する立場です。というのも、先物取引は基本的に生産者が損をしない仕組みだからです。

生産者が「この価格なら経営が成り立つ」という価格で先物契約を結んでしまえば、その後の価格変動リスクを回避できます。むしろ、需給を反映して将来の価格を予測する「価格発見機能」によって、経営の見通しを立てやすくなるというメリットがあります。損をするとしても販売後に上がった価格との差額ぐらいです。最近、堂島米市場でお米の指数にもとづく先物取引が復活しましたが、この仕組みをより実用的な形に整え、農業政策でも活用できたらよいのではないかと私は思っています。

熊野:なるほど。つまり、「食料安全保障」という名目のもとで国に依存してきた農業のあり方から、市場の機能を活用する方向へ転換していくべきだ、ということですね。その市場の機能につきものの思惑や価格の乱高下といった"不確実性"についても、これからは人間の勘だけに頼るのではなく、生成AIやブロックチェーン※といった新しい技術が、その動きを整理し、安定させる役割を果たしていくのではないでしょうか。

ただ、そうした市場機能の活用という経済的なアプローチと同時に、そもそも「農や食」を社会全体の大きな枠組みで捉え直す視点も必要だと感じています。経済効率だけでなく、私たちの健康や文化といった側面にも目を向けなければ、本質的な問題解決にはならないのではないでしょうか。

※ブロックチェーン...「ブロック」と呼ばれる単位で管理されたデータを、鎖(チェーン)のように連結させて、保管する技術。金融取引履歴などで利用される。

地域コミュニティが生み出す統合的価値

熊野:冒頭の話に戻りますが、玄米の機能性の見直しや、食の文化性への着目が進む中で、例えば栄養価以外にも、農薬使用、社会全体の健康、社会保障費といった課題に結びつくと思います。そうすると、例えば農林水産省と厚生労働省など複数の省庁が垣根を超えて、「農や食」の問題を統合的に見る必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

末松氏:そうですね。これからはどの省庁も、自分たちの省庁本来の目的だけでなく、プラスアルファを考えて仕事をするのが大切だと思います。例えば健康や農業の課題に取り組むとき、医療費が減るような政策なら厚生労働省に任せればいい、というのではなく、農林水産省も一緒に「そのためにはどういう農業が必要か」と考える。省庁同士で連携の意識を強く持つ必要があると感じています。省庁間に溝があるのなら、溝をつくらないように枠を超えてどんどん積み重ね、もし問題が生じたら柔軟に調整していけばいい。統合した司令塔をつくることもある程度必要ですが、司令塔が指示を出して、縦割りで取り組むのなら意味がなくなってしまいます。

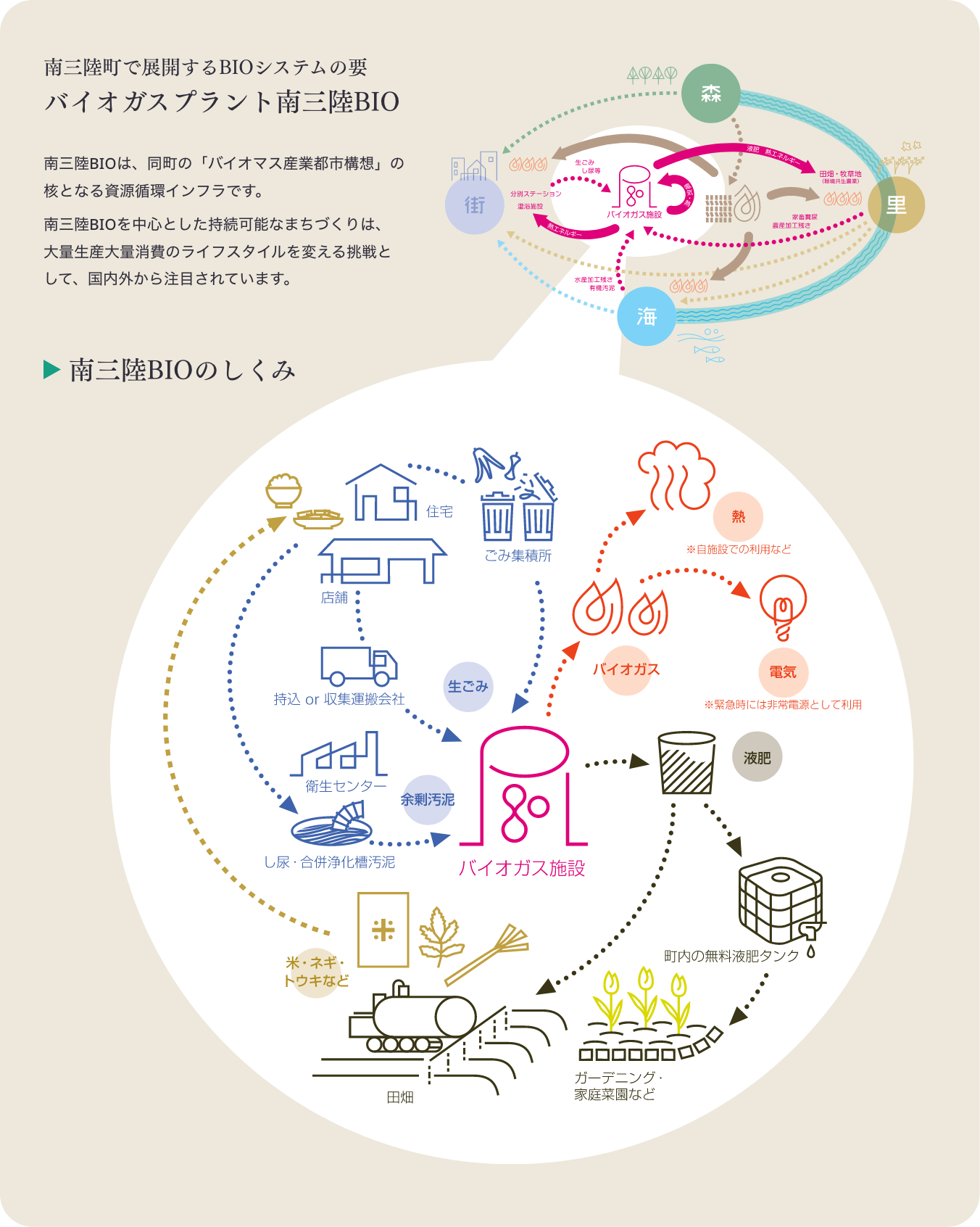

熊野:まさにおっしゃる通りで、その「縦割りの壁」は、私たちの現場でも常に課題だと感じています。そこで、アミタが2012年から宮城県南三陸町で実践しているのは、自治体・企業・住民が連携しながら、生ごみなどの資源循環を中核とした持続可能なまちづくりです。これは、地域の家庭やお店から出る生ごみを「南三陸BIO(ビオ)」という施設で受け入れ、バイオガスと液体肥料に再生する仕組みなのですが、この一連の流れを省庁の管轄に当てはめてみると、ごみの収集は環境省、エネルギーを生む施設は経済産業省、そしてできた肥料を農地で活用するのは農林水産省と、まさに複数の領域にまたがっているのです。

※南三陸の取り組みについて、さらに詳しく。

https://www.amita-net.co.jp/region/case/minamisanriku/

※南三陸から生まれた資源回収と地域コミュニケーション促進の仕組みは、互助共助コミュニティ型の資源回収ステーション「MEGURU STATION®」として多くの地域に広がっている。

https://www.amita-net.co.jp/region/megurustation/

熊野:この縦割りを乗り越える仕組みは、さらに大きな価値も生み出してくれました。例えば、ロシアのウクライナ侵攻が起こった際、日本は窒素やカリ等の肥料を海外に全面的に依存しているため、市場の肥料価格が高騰しました。しかし、南三陸町の農家の方々は、市場価格と連動しないこの液体肥料を使っていたため、影響を受けなかったのです。地域の生ごみが、自分たちの食料を守る肥料になったのです。

また、生ごみを分別するという行為によって社会性が高まるので、ソーシャルキャピタル(人と人の信頼関係やつながりが生み出す価値)も上がると言われており、実際に住民同士の良関係が生まれることが分かってきました。「全体は個の集合体」というのが近代の価値観なのですが、自然界は「個の集合が全体を超えていく」という価値観なのですね。後者の価値観を当てはめると、末松さんが紹介してくださった、泉大津市での「健康な子どもの身体と、健康な給食」という個々の要素が組み合わさって地域全体のポジティブな未来を創り出すように、この南三陸の実践もまた、同様の事例として挙げられると思います。

こうした統合的な価値創造は、国という大きな単位よりも、むしろ顔の見える小さな地域コミュニティの規模だからこそ、実現しやすいのではないでしょうか。

末松氏:南三陸の取り組みは、生ごみを分別するという1つの行為が、複数の領域に役に立っていることが素晴らしいと思います。資源循環・農業・エネルギー等、各領域に分かれていたものを統合し、地域の人たちみんなが参加できることはすごくいいですよね。省庁でも実現できるといいと思います。

私は2002年に策定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」に携わった中で、農業で作るものを食料だけでなく、飼料・肥料・工業用原料・エネルギーなども作り、太陽からの恵みで植物が作ったものをバイオマス資源として総合的に活用する社会にしようと提議しました。南三陸の事例は、まさにこの総合戦略が目標とすることを、地域で実践されていると感じます。

「バイオマス・ニッポン総合戦略」の策定後には、「エコフィード」の仕組みづくりに取り組みました。これは、学校給食の食べ残しなど、これまで廃棄されていたものを飼料として活用する取り組みです。廃棄物を資源として循環させるには、トラックによる収集運搬や廃棄物処理施設の許可が必要ですが、当時の既存ルールでは対象が人向けで、ブタなど家畜用には規定がありませんでした。そこで、仕組みをスムーズに運用するために、食品リサイクル法※を改正して規制を整備したのです。「エコフィード」を初めに立案したのは農林水産省でしたが、実装に向けて中心に動いてくれたのは環境省でした。結果として、飼料価格が世界的に高騰した際も、「エコフィード」を活用する養豚農家は大きな影響を受けずに済みました。

※食品リサイクル法...食品産業に対して、食品循環資源の再生利用等を促進するための法律。

熊野:市場連動しなかったのですね。

末松氏:そうなのです。地域で循環する仕組みを組み立てることができれば、世界の荒波とは違う世界をつくれるので、これらのような事例は安全保障上とても強いです。農山漁村という土地が多くあり、植物や山など自然資本が豊かで、第一次産業の生産段階の残渣が多く出るところで取り組むというのはとても効果がありますし、日本が食料安全保障の観点で強くなるために大切だと思います。

日本農業の現状と地域主体の支援の重要性

熊野:現在日本の第一次産業が置かれている状況を考えると、トランプ2.0によってディール対象になっています。その他に、資源の枯渇や原料調達リスクなども懸念されますが、今後グローバル経済は昔のように活発化すると思いますか。

末松氏:個人的な見解としては、日本は有事の際に困らないためにも、農産物を全部ではなくとも、ある程度は自国内で作れる環境を整備して、農業生産を続けられるように今ある農地を確保することが大切だと思っています。国同士お互いに大切なものを守った上で、プラスアルファ互いのいいものを売り買いすべきではないでしょうか。

熊野:今日本で農業に従事している人口は約111.4万人で、5年後には約83万人に減少するといわれています。対策として農業を効率化するとしても、日本の農地は機械を使えるような平地の耕地面積が約5割、約4割は中山間地域です。このような現実の中で、どうすれば農業生産を増やしていけるでしょうか。

末松氏:農業に有利な平地は工業やまちづくりにも適しているので、日本の土地利用政策を巡ってかつては農林水産省が国土交通省と争った時代がありました。しかし今は、ともに農地を守っていこうという方針に統一されています。

なぜかというと、市街地の中に農地があることは防災や癒しの面からとても取り組みやすい政策なのです。緑地で都市公園を造ろうとすると、土地の購入代や植栽工事費などがかかりますが、農地は食料を生産することで、自然と緑地が造られますよね。

一方、経済合理性の観点からは、農地以外にした方が固定資産税や土地の価格が高くなる傾向が依然としてあるので、農地を持つことに対するインセンティブの仕組みづくりを進めていかなくてはいけないと思っています。

末松氏:資本主義の自由競争の中で農業を行うことも大切ですが、特に中山間地域の農地には、景観保全機能・洪水防止機能・地下水涵養機能など経済面だけで捉えられない機能や価値があり、これらを守ろうというコンセンサスを得られています。中山間地域は平地農業と同じような収入を得ることが難しいので、コンセンサスにもとづいた支援が必要です。ただその際、何もしなくてもインセンティブが付与される形ではなく、いいことをみんなで取り組むことに対する支援の仕組みが大切だと思います。

熊野:国依存になってしまった農業の修正局面が来た時には、中央に依存しない、地域の自治力を上げる制度や仕組み、アイデアがもっと必要かもしれませんね。

末松氏:国はどうしても縦割り・細分化されていますが、県に行くと農水省の2つの局に相当する業務を1つの課で担っていたりします。さらに自治体レベルになると農林課などがあり、地域においては役場の職員だけでなく、農協の方、自営の商店の方など、様々な人が関わっています。

役所の行政が面倒を見るだけでなく、地元の民間ビジネスや商店なども巻き込んで、統合的にやりやすくするのがよいのではないでしょうか。これからは、行政の人もビジネスができたり、1人で何役にもなれる兼職という働き方も大切になってくると思います。さらには地域の範囲を超えて、例えば「地域おこし協力隊」の方々が様々な成果を上げているように、普段は都心にいる人が地方の担い手になってもいいですよね。

経済大国から循環大国へ─地域主導の持続可能な社会づくり

熊野:「豊かな経済を支える社会が健全である」という近代の価値観から「豊かな社会を支える経済が健全である」という主客を入れ替えること。これは、私たちアミタの創業時からの夢であり、これからの成熟社会に必要な発想だと考えています。国土や人間関係、文化性も整っている日本社会において、今最も大きな社会的ニーズは"孤独"の追放です。

そこでアミタは、「経済大国から循環大国へ」をスローガンに掲げ、関係性を軸に、生活・仕事・社会が重なり合う新しい循環型の社会づくりを進めています。その一例が、京都府亀岡市での取り組みです。亀岡市は京都市中心部から電車で約30分の距離にあり、都市化と過疎化が同時に進む現代において、都市と農村をつなぐ"縁側"のような地域性を持っています。この立地特性を活かし、人と人との関係性を増やす仕組みを構築することで、都市部と過疎地域の双方が抱える課題の解決を目指しています。

例えば、農業分野では、これまでの効率重視や国依存型のモデルから脱却し、地域資源を軸にした自立的な仕組みづくりが必要だと考えています。地域で生産されたものを加工・販売・交流へとつなげていくことで、新しい価値を創出するとともに、生産の過程で生じる無駄を地域内で吸収できる循環型の産業モデルへと転換していくことが可能になります。

末松氏:都市と農山漁村地域というように分けて考えてしまいがちですが、マージナルな土地柄をもつ地域でつくっていくという発想は、実現性がとても高い構想ですね。亀岡市の取り組みはあちこちで聞いていてとても期待しています。ただ本当の中山間地に比べて、亀岡市は都市に近く人が集まりやすい地域なので、過疎地で展開する時には、何が必要なのかを示して支援する仕組みが必要ですよね。昔はこういった仕組みは国が考えないといけなかったのですけど、これからは各地域で、様々な仕組みを組み合わせてその地域の地理特性や文化性に合ったものを考えないといけない時代になりました。その実証の1つが亀岡市の取り組みだと思いますし、これからの日本のあり方としてすごく意義あるものだと思います。

マクロな視点でいうと、私も日本は経済大国から循環大国に移行しつつあると思うのです。経済大国としてGDPが2位になったとかいう時代を経て、今この国は経済分野では伸び悩んでいます。でも海外で活躍するスポーツ選手が増えたり、日本の治安のよさやアニメなどの文化が世界の注目を浴びて羨望の対象になったり、そうした日本の芸術性や文化性といった価値をつなげていく時期に来ていると思います。有名なスターを応援するだけでなく、各地域で自分たちで誇れる文化やスポーツ、名産品でもなんでもいい、そういうものを大切に育てて、お金やものや人が地域で循環し始めれば、そしてそれが地域間でつながっていけば、循環する大国、つまり日本が「本当になりたい日本」になれると思います。

先ほど熊野さんが紹介された南三陸町の取り組みでいうと、住民一人ひとりが取り組みの主役として関われる点がいいところですよね。そういう機会・場を日本につくっていく、増やしていくことが大切だと思うのです。

熊野:その地域が実現した時の、将来の日本はどんな姿だと思われますか。今後、おそらく人口は減りますよね。子どもは少なく高齢者は多くなりますが、スポーツ文化、芸術文化といった無形性の感動が、経済を動かしていくための仕組みとして何かお考えはありますでしょうか?

末松氏:持続可能な地域が生まれると、人は主体的になると思うのですよね。例えば、長崎県島原市では、総農家戸数のうち専業農家の割合が28.6%と、県平均(18.9%)を大きく上回っています。また耕地率も27.2%と、県全体(12.6%)の倍以上の水準です。農業を基盤に地域の経済がしっかりと回っており、そのことが地域の活力にもつながっているのではないかと思います。そのような地域を日本に増やしていくことが大切ですよね。

都心部に人が集まることのリスクをよく考えて、循環型の地域を多くつくっていくことに力を注がないといけないのではないかと思いますね。

熊野:官民で地域に対する取り組みを行う時に、民間として1番困るのは、ポリティカルリスクです。企業は中長期経営計画の中で「いつ人と資金を集めるか」といった計画性を持つのですが、首長が選挙で変わってしまうと、その地域で事業を続けることが難しくなる可能性があります。

末松氏:実は私も同じように感じています。経済の変動は起こりますし、計画と予算はセットなので、基本的な合意があれば、10年程度は柔軟に任せることが本当に大切だと思います。

熊野:民間は大企業であっても、規制(条例)の緩和や強化をすることはできないので、行政に取り組んでもらい、民間は事業リスクを負うというように「官民」が一体となって次の社会のためのルールづくりができるといいですね。

末松氏:露骨な「補助金」という形じゃなくて、うまく支援するというのがとてもいいと思います。

熊野:私は、民間は「国を何とかしたい」という想いを持ち、価値づくりに取り組むべきだと考えています。そのためには、官民が同じ目的に向かって対話を重ね、集合知で新たな仕組みを創出することが重要です。こうした考えから発起参画したのが、末松さんにもアドバイザーとして関わっていただいている「一般社団法人エコシステム社会機構(ESA)」です。

現在、この地域版のような組織を立ち上げたいと考えています。

この仕組みは、行政、地域の起業家、市民、市外の人々が、それぞれ目的を持って参画するものであり、その大きな目的の1つが「お金」です。アメリカには、地域の人たちが資金を出し合ってまちのインフラを整備する「レベニューボンド※」という仕組みがあるのですが、私はこれを応用した「日本版レベニューボンド」を構想しています。市民が出資することで節税ができ、地域にも貢献でき、さらに自分の資金だからこそ事業や地域社会への関心も高まります。例えば、年金を受給している高齢者も参加できるよう、1口10万円の応援金とし、国の補助金に頼らず地域が自立して動ける仕組みを、先行取り組み地域で5年以内に実現していきたいと考えています。

※レベニューボンド...アメリカで広く活用される、地方自治体などが発行する債券の1種で、道路や上下水道など公共インフラの整備に民間資金を呼び込むため、特定の事業やプロジェクトから得られる収入(レベニュー)を返済原資とする仕組み。

末松氏:自分たちで資金を確保できるというのは、いいですね。いま企業版ふるさと納税は行政への寄付という形になっていますが、もしこれを地域の基金として活用できれば、もっと面白くなりそうですね。

熊野:さらに、亀岡市全域で、互助共助コミュニティ型の資源回収ステーション「MEGURU STATION®(めぐるステーション)」の設置を進める予定です※。ここでは、地域の方々の資源を「出す」という行為が「買う」という予測に変わります。

具体的には、資源を出す際にはチェックイン機能を用いて、資源出しに訪れた利用者の情報や活動内容、集まった資源の量や質などを記録します。これらの情報を蓄積・分析して、製品の調達予測、地域ごとのカスタマイズ需要予測、行動予測、滞在予測といった4つの予測を導き出します。この予測を担う拠点として、アミタでは「ローカルデータセンター」を開発し、地域ごとに設置することを検討しています。このローカルデータセンターの予測情報をもとに、行動予測が分かれば、将来自動運転による交通サービスの運行も無駄なく行えますよね。このように、DX化による地域運営の最適化も推進していきたいと考えています。

※亀岡市の取り組みについて、さらに詳しく。

2025年6月6日の石川雅紀氏(叡啓大学)との対談

https://www.amita-hd.co.jp/vision/message/20250606.html#04

末松氏:非常に面白い取り組みだと思います。今後もぜひ進捗をお聞きしたいですね。

熊野:ありがとうございます。末松さんがお話してくださった「バイオマス・ニッポン総合戦略」は自然環境が豊かであれば、バイオマス資源を活用した持続可能なエネルギーや材料を得ることができる、そのための環境づくりということですよね。アミタは地域循環共生圏※のネットワーク化に取り組んでいます。今まで国が担ってきたことを、地域に戻して自立することができたら、国と地域の関係も依存型から共生・パートナーシップ型になっていくんじゃないかなと思い、「包摂」と「循環」と「共生」という3つのキーワードを掲げて目指しています。民間企業が事業としてこうした取り組みを行っていることについて、最後にぜひ末松さんからお言葉をいただけたらと思います。

※地域循環共生圏...2018年に国の第5次環境基本計画で掲げられた、それぞれの地域が主体的に自ら課題に取り組み、得意分野で互いに支え合うネットワークを形成していくことで、地域と国を持続可能にしていく「自立・分散型社会」の概念。

末松氏:これまで都市と農山漁村という二極化した議論ばかりだった中、今日お話しいただいたマージナルな地域で最初は都市の能力をうまく活用してつくっていくというお考えはすごく現実的で、実現するために本当によく考えられた構想だと感じました。これが事業家ならではの発想なんでしょうね。

今回のお話に限らず、アミタさんが考えていることを1つずつ実現していくことや、実現しようとしていることを広く発信されることが大切だと思うのですね。

その方法として、アミタさんが関わっている自治体の事例を「本部のないフランチャイズビジネス」のように、他地域でも広く取り組めたらいいと思いますし、その中で自治体同士が「自分たちの地域が1番いいよ」とアピールし合える社会になったらいいなと思います。

熊野:ありがとうございます。頑張ります。本日は貴重なお話とお言葉を、ありがとうございました。

対談者

末松 広行(すえまつ ひろゆき)氏

東京農業大学総合研究所 特命教授

東京農業大学総合研究所特命教授、東京大学未来ビジョン研究センター客員教授。埼玉県出身。東京大学法学部卒。農林水産省入省後、地方行政(長崎県諫早市)、米問題、食品リサイクルなどを担当する。総理大臣官邸内閣参事官、農林水産省環境政策課長、食料安全保障課長、関東農政局長、農村振興局長などを歴任。2016年、経済産業省産業技術環境局長。2018年、農林水産事務次官。2020年8月に退官。

アミタグループの関連書籍「AMITA Books」

【代表 熊野の「道心の中に衣食あり】連載一覧

【代表 熊野の「道心の中に衣食あり」】に対するご意見・ご感想をお待ちしております。

下記フォームにて、皆様からのメッセージをお寄せください。

https://business.form-mailer.jp/fms/dddf219557820