時代の羅針盤

~"日本"とは何か?日本の本質から時代と未来を思索する~

本記事は、アミタホールディングス株式会社と学校法人立命館の共催による「不確実な時代の羅針盤シリーズ~価値転換の航路を示す、全6回の知の対話~」第1回の記録です。

登壇者:本郷 真紹氏(立命館大学 文学部 特命教授)

ファシリテーター:熊野 英介(アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長兼CVO)

司会:山下 範久氏(学校法人立命館 常務理事)

激動する国際情勢、急速な技術革新、深刻化する環境危機、そして価値観の多様化――。 先行きの見えない不確実な時代だからこそ、いま私たちには、既存の価値観や社会構造を見直し、新たな視点で未来を構想するための「問い」と「仮説」、そして深い「思索」と「対話」が必要だと考えます。

全6回の対談シリーズ、第1回のテーマは「日本とは何か~日本の本質から時代と未来を思索する~」です。

天変地異の多い環境下で独自の文化と共同体意識を育んできた日本の歴史から、不確実な時代をどう生きるかのヒントを考えます。(配信日:2025年6月18日)

目次

不確実な時代を生きるヒントは「編集力」にある

(熊野講義サマリー)

熊野:「天災は忘れた頃にやってくる」。これは物理学者の寺田寅彦さんの言葉です。日本は古来より、台風・地震・火山噴火といった自然災害が絶えず襲う不確実な環境にありました。その環境にうろたえるのではなく、壊れたもの・残っているものを「最適解へ編集する力」を発揮した日本にこそ、これからの世界に役立つヒントがあると考えています。

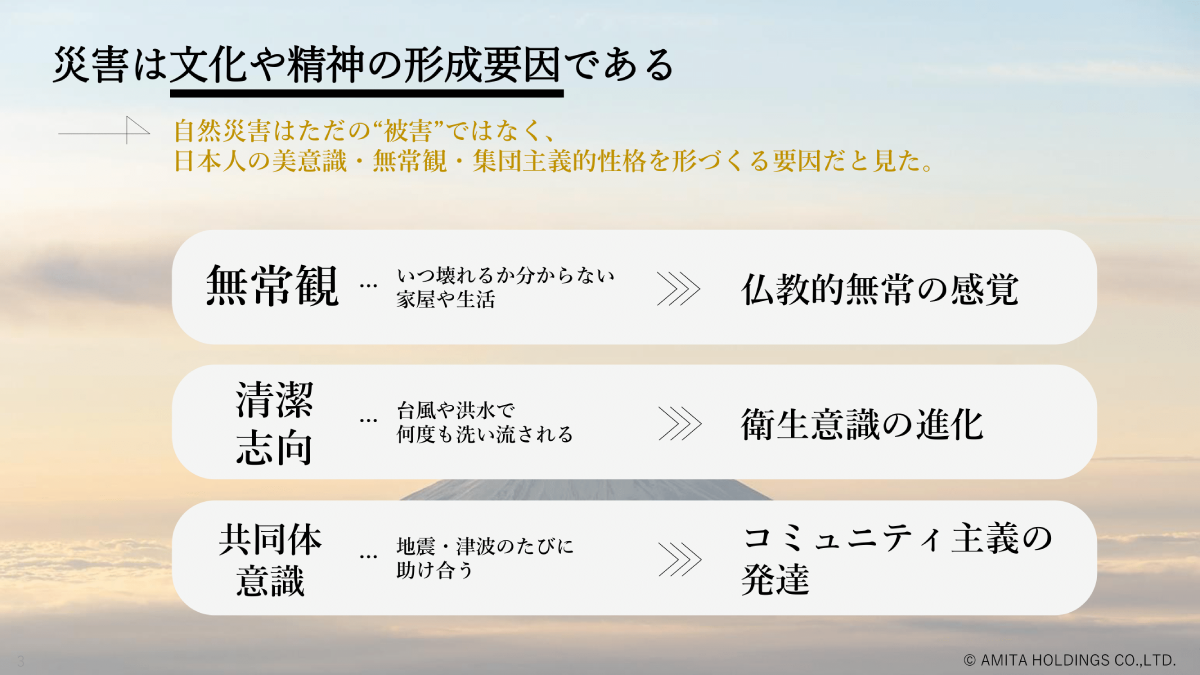

自然環境は日本の精神文化の形成に、次のような影響を与えてきました。

- 疫病や天変地異は身分や富の差を超えて平等に襲いかかり、人々に「無常観」を刻み込んだ

- 「清浄は善」という衛生意識を醸成した(現在も「祓い」「お清め」といった言葉に見られる)

- 関係性があってこその「私」という共同体意識を忘れなかった

こうした精神風土から、日本では「あっぱれ」「わび・さび/いき・すい」「矩をこえず」などの美意識も育ちました。

しかし今、我が国では、近代的な確実性・安定性・完全性を追い求めるあまり、個人が幸せになればなるほど、孤独や格差が広がり、社会が不幸になるという現象が起きています。日本では、長い間、神の観念や自然・祖霊への畏敬の念が、人々の自由を互いに律する秩序を形づくっていました。しかし戦後の近代化や全体主義の反動で、人々はそうした畏敬の存在を欠いた「個の権利としての自由」を享受するようになり、その結果、個人が幸せになるほど社会が不幸になる世になったと考えています。

気候変動による天変地異やグローバルサプライチェーンの不安定化等により、世界が日本化する今こそ、日本から「価値とは何か」を示すことができるのではないでしょうか。

歴史が示す通り、新しい秩序は常に混沌から立ち上がります。その発生条件は、正当性の再定義、制度や倫理、共通善、そしてインフラの構築にあります。

個人主義が蔓延したこの混沌の世界において、共同体意識を取り戻す鍵は「共感」です。共感とは相手の立場に感情移入することです。損得の関係性を超えて共感で結ばれるとき、新しい秩序や仕組みが生まれると考えています。

山下氏:熊野さんありがとうございました。近代の機能不全に対して、方法としての日本から考えるというたくさんのヒントが埋め込まれたお話だったと思います。

古代日本の秩序形成と「礼」の思想

(本郷氏講義サマリー)

本郷氏:古代の日本社会を考えるとき、常に大きな課題だったのは「共同体をどう安定させるか」ということです。安定を脅かす要因には以下の二つがあり、「鎮護」というアプローチをとっていました。

- 人為的阻害要因:人間関係の対立や争いといった人為的な要因。

⇒強固な政治体制で安定化させる、「鎮める」。 - 自然的阻害要因:災害や疫病といった自然的な要因。

⇒信仰や祭祀を通じて祈る、「護る」。

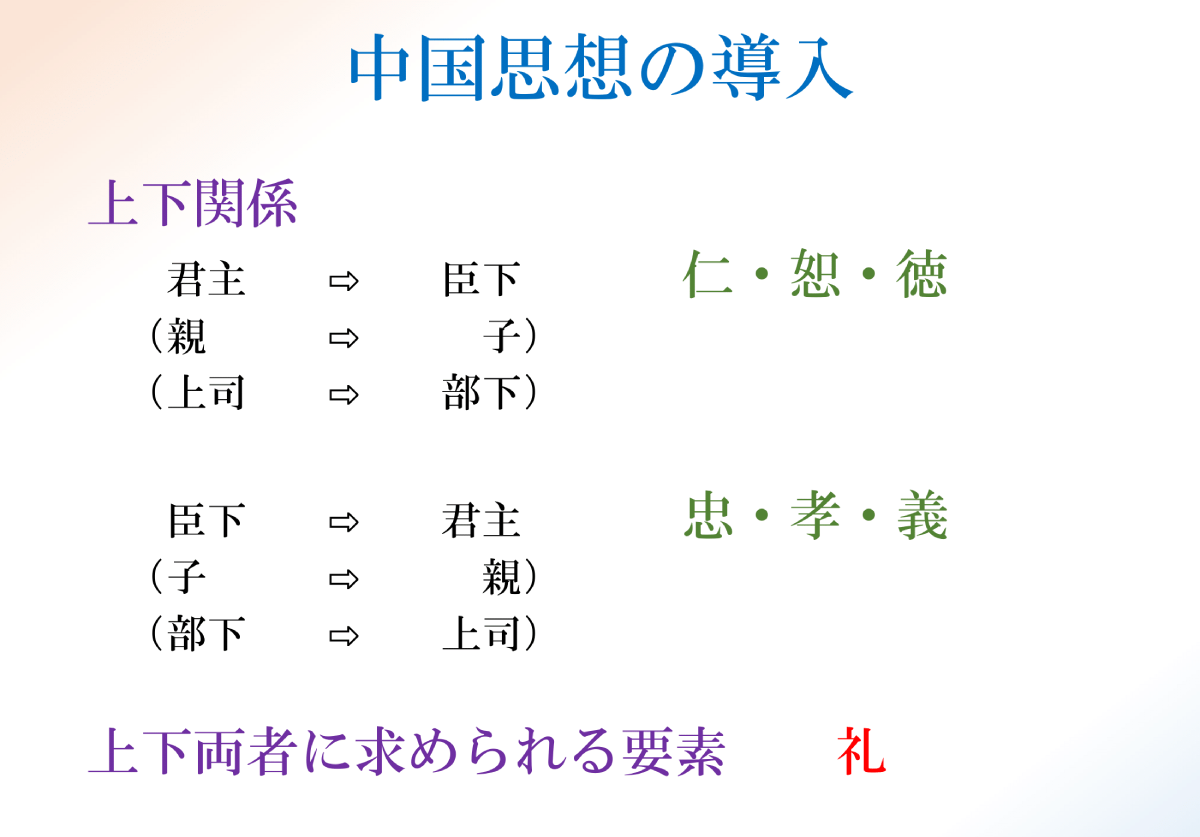

自然的阻害要因に対する対策には限界があり、成果が得られない場合は為政者の責任とされることが多いのです。そこに課題意識をもったのが推古天皇の時代、聖徳太子です。「憲法十七条」は、中国・朝鮮からの新しい政治思想を宮廷に導入した先駆的な試みでした。その中で特に重要と考えるのが「礼」です。上の者もその礼の心を持って下に接する。下の者も礼を持って上に接する。これがお互いに成し遂げられていれば、共同体の秩序は安定するという思想です。

また、『日本書紀』に描かれる天皇は、中国や西洋の皇帝のような絶対的権力者ではなく、最高の祭祀権者でした。神と人との媒介者であり、その存在が共同体の正統性を支えていたのです。

しかし律令国家が成立すると、中国的な天人相関の思想が流入し、災害や疫病が起これば「天皇の徳が足りないからだ」と解釈されるようになります。聖武天皇が天然痘の流行に際して「我が不徳ゆえに災いを招いた」と詔を出したのはその象徴です。その不安を乗り越えるため、仏教が国家的に取り入れられ、大仏造立や国分寺建立といった施策につながっていきました。

やがて神の観念も変化します。自然そのものを畏れる神々は力を弱め、怨霊や疫神といった新しい観念が登場しました。敗者の怨念や新たに作られた神によって社会の不安を説明しようとしたのです。

さらに平安時代に入ると、この世は穢れて救われない場所とされ、浄土信仰が広がります。源信の『往生要集』に見られる「厭離穢土・欣求浄土」の思想や、鎌倉新仏教における「他力本願(阿弥陀仏の本願)」の広まりは、人々の救済を来世へと託す大きな流れを生み出しました。

こうした歴史を振り返ると、古代から中世の日本人は、共同体の安定を妨げる自然的阻害要因に直面する中で、政治・祭祀・宗教を柔軟に組み合わせながら秩序を築こうと試みてきました。その神観念の変化や制度の工夫は、現代に生きる私たちにとっても、不確実な時代をどう生き抜くかを考える上で大きなヒントを与えてくれると思います。

山下氏:本郷先生ありがとうございました。文明の限界にどう向き合うのか、日本的なあり方が古代においてさえ、変容を経験していて、非常にダイナミックなお話だったと思います。他方で変わっても変わっても、後から顔を出す地金のようなものがあり、先ほどの熊野さんのお話と深いところで響き合うものがあるようにも思いました。

対談セッションサマリー

山下氏:熊野さん、近代の機能不全に対して「方法としての日本」から考えるヒントにあふれたお話をありがとうございました。本郷先生も、十七条憲法のお話は目から鱗で、文明の限界への向き合い方や日本的変容のダイナミズム、変わらず現れる「地金」が印象的でした。それでは、お二人の対談に移りたいと思います。

■怨霊・祟りと現代の格差社会

熊野:混沌の時代から秩序をどう作るか、秩序が混沌を生むときに、どういう手立てがあるのか、歴史から学べる部分が多いと感じました。まず、古代の『祟り神』の話を聞いて、自身の祖母から「お金は汚いから触ったら必ず手を洗え」としつけられた経験を思い出しました。しかし資本主義の中で、お金は努力や能力の象徴として「善」に転じた。その結果、格差や分断という現代の「祟り」を生んでいるのではないでしょうか。この祟りを鎮められる古代の知恵はありますか?

本郷氏:桓武天皇の時代、早良親王の怨霊が都を揺るがしました。桓武天皇は平安京に遷都し、最終的には早良親王を「崇道天皇」として神格化し祀った。つまり、怨霊を「神」として遇することで共同体を安定させたのです。現代の格差も直接的な解決は難しく、臨機応変に「ご機嫌取り」を続けるしかない。制度や信仰が変化していくのも、その都度の対応だったのです。

熊野:怨霊を神にしたように、格差という「祟り」の「ご機嫌」を取るにはどうすればいいのか。例えば、関係性に基づく経済――地域に貢献すればポイントがもらえ、地域の中で流通できる仕組みが、格差や分断といった現代の「祟り」を和らげる一つのヒントになるのかなと思います。

■血縁から美意識でつながる縁へ

熊野:切り口を少し変えた話を。今、私たちは超長寿の時代に生きています。人類として初めて迎える時代です。でも年を重ねると、寝られないし、食べられないし、性欲も薄れる。では、最後に残る欲望は何かと言うと、関係欲だと思うんですが、いかがですか。

本郷氏:個人だけでは社会は成り立たない。人間は必ず他者との関係で生きています。憲法十七条でも、血縁や地縁によって集団が形成されるといわれている。血縁は先天的な縁、土地・共同体の地縁は後天的に形成される縁です。血縁から民族、地縁から国家が生まれ、複数の縁が存在すると争いが生じます。

熊野:そこで日本の工夫が現れます。武士の「一所懸命(主君から与えられた領地を命がけで守り抜くこと)」から幕藩体制の人事異動や参勤交代により、地縁の硬直性が流動化され、知恵や商業が分散しました。その中で生まれたのが「美意識」による縁。身分や地域が違っても、俳句や連歌の会など共通の美的感覚や興味で人々がつながるんですね。そのつながりが広がり、日本は信用手形を発明した。これは日本が起こした商業革命であり、新しい縁の創出でした。ここに一つの知恵が見えますね。

本郷氏:憲法十七条では血縁や地縁の間に争いが生まれることを前提にしています。その中で聖徳太子が仏教を取り入れたのは、地縁に依存しない共通の信仰で意識を統一するためです。つまり、感性の共有といえますね。

■能力主義を超えて―礼と自利利他が拓く「つながり」の時代―

熊野:先生のお話をうかがって思うのは、日本人が大切にしてきた「礼」の精神です。自然界には上下はなく、すべての存在が主役でもあり脇役でもある。そこに真価を見出したのが聖徳太子であり、古来の日本人でした。ところが戦後は能力主義が強まり、「弱さを共有して礼を尽くす」という感覚が失われてしまった気がします。

本郷氏:確かに、人間は本来みな弱い存在です。その弱さを自覚できれば、他者に自然に優しくなれるはず。ところが現代は虚勢を張り合い、人間性を削る社会になってしまった。「利他」は本来、仏教の「自利利他」から来ています。まず自分の本分を尽くし、自らを磨くこと。その結果として自然に他者を利する。これが本来の姿です。ところが利他だけを切り取ると、「人のためにやったのに報われない」と他責に陥ってしまう。

熊野:戦後の日本は「能力」を軸に競争し、豊かさを築いてきました。でもAIやネットの登場で、能力の優劣で勝敗を決める時代は終わりつつあります。なのにまだ能力主義に縛られている。

本郷氏:これから必要なのは、能力の序列を競うことではなく、弱さを認め合い、つながりを深めることです。そのためには、古代から受け継がれてきた「礼」や「自利利他」の知恵を、現代に生かすことが大切です。

Q&Aセッションサマリー

■Q1:混沌を制するのは強固な秩序か、それとも柔軟な秩序か?

山下氏:「混沌があるから秩序が生まれ、秩序があるから混沌が生じる。その繰り返しが世界だと思う。けれど混沌を制しようと強い秩序を求める発想は、実はより大きな混沌を生んでいるのではないか。混沌を制するのは強固な秩序ではなく、むしろ柔軟な秩序ではないか」というご意見をいただいています。

熊野:まさにその通りだと思います。1984年にサンタフェ研究所で提唱された複雑系科学やカオス理論も、その発想から生まれました。インターネットや量子コンピューターにつながる研究も、混沌を排除するのではなく「どう活用するか」という視点から始まっています。混沌は関係性そのもので、常に動的平衡の中にあります。正義と正義がぶつかれば争いになりますが、生態系のように代謝し再生する仕組みを持てば、混沌そのものが秩序へと転じる。むしろその方が自然で、科学もいまそこに追いついていると思います。

山下氏:歴史や物理よりも、生物の生態系のようなモデルで考えるイメージですね。本郷先生、日本史に照らすといかがでしょうか。

本郷氏:歴史を振り返っても、予期せぬ事象が複合的に生じる「混沌」の時代は常にありました。為政者はそれを鎮め、安定化させようと努めますが、繰り返しの中で矛盾が積み重なり、ときに全く新しい秩序が生まれる。必ずしもそれが文明の進歩につながるとは限りませんが、混沌と秩序の往復は歴史の常です。大事なのは、そこから何を学び取るか。その視点を持つことだと思います。

■Q2:美による縁は分断を生まないのか?

山下氏:「美というのは価値観と言い換えられると思いました。美による縁(美縁)は結束を強める一方で、異なる価値観を排斥してしまう危険はないでしょうか。」というご意見です。

熊野:脳科学では、美を感じるとドーパミンが作用して内側眼窩前頭皮質の血流が増加し、働きが平均約35%活性化すると言われています。これは視覚や聴覚だけでなく、人の立ち振る舞いや言動に対しても起こる現象です。近代が生み出した「機能美」は同調圧力を生むこともありますが、本来の美しさは対立よりも集合を促すものです。武道でも、美しい所作には流派を超えて敬意が払われる。それが新しい創造や大きな集合につながる可能性があります。

山下氏:コミュニティの開放性と閉鎖性にも関わるテーマですね。本郷先生はいかがでしょう。

本郷氏:美の共有は確かに可能だと思います。日本に伝わる文化財の多くは宗教美術ですが、仏像や仏画に外国人が感銘を受けるように、美は境界を超えて感覚的に共鳴する力を持つ。そこにこれからの社会を支える絆の可能性があると思います。

山下氏:ありがとうございます。美を「価値観」と言葉で捉えると分断も想起されますが、実際には体で感じ、共感を広げていくものでもある。美という言葉の奥行きを感じるご回答でした。

■Q3:若者に薦めたい本と、理想社会へのキーワードは?

山下氏:最後のご質問です。若い方から「おすすめの本はありますか」というご質問と、同時に「理想の社会を描くうえでキーワードを一つ挙げていただけますか」というリクエストをいただいています。お二人から一言ずつお願いします。

熊野:下村湖人さんの『論語物語』を挙げたいと思います。日本の思想に大きな影響を与えてきた儒教を、非常に読みやすくまとめた本で、思考の糧になるはずです。理想の社会については、私は「エコシステム」という言葉をキーワードにしたい。今の社会は複雑化しすぎてコントロール不能になりつつありますが、生態系の原理に学べば、誰もが主役であり脇役でもある関係性の豊かさが見えてくる。人間の営みも、資源ではなく「心の満足」を基盤とした循環に移行すべきです。共感や感情移入といった心の力を通じて、生命の知恵を生かした社会、それが理想だと考えています。

本郷氏:最近の研究成果を踏まえた歴史の概説書を読んでいただくとよいと思います。例を挙げれば、吉川真司さんの『聖武天皇と仏都平城京』などは、奈良時代を多角的に捉えた好著です。キーワードとしては「畏敬」を挙げたい。畏敬とは、恐れと敬いの両方を含む言葉です。人は理解できないものや不安を覚えるものに出会うと拒絶しがちですが、それを同時に敬う姿勢を持つことが重要です。他者が価値を見出すものに耳を傾ける心があれば、自然に縁が結ばれていく。理想社会に必要なのは、そうした畏敬の感性を共有することだと考えます。

山下氏:今回の対談は、古代から未来社会までを見通すなかで、「縁でつながる社会」をこれからどう実装するのかという大きな問いが示されたと思います。その鍵となるのが、「礼」や「美」、さらには「弱さ」といったキーワードでした。本日の内容が未来の羅針盤となり、皆さま一人ひとりの深い思索と実践へとつながっていくことを願っております。