金融と産業の羅針盤

~資本主義を支える仕組みのゆくえ~

本記事は、アミタホールディングス株式会社と学校法人立命館の共催による「不確実な時代の羅針盤シリーズ~価値転換の航路を示す、全6回の知の対話~」第2回の記録です。

登壇者:播磨谷 浩三氏(立命館大学 経済学部 教授)

ファシリテーター:熊野 英介(アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長兼CVO)

司会:山下 範久氏(学校法人立命館 常務理事)

激動する国際情勢、急速な技術革新、深刻化する環境危機、そして価値観の多様化――。 先行きの見えない不確実な時代だからこそ、いま私たちには、既存の価値観や社会構造を見直し、新たな視点で未来を構想するための「問い」と「仮説」、そして深い「思索」と「対話」が必要だと考えます。

全6回の対談シリーズ、第2回のテーマは「金融と産業の羅針盤~資本主義を支える仕組みのゆくえ~」です。

「持続性と効率性のバランス」「日本の投資文化と金融教育の課題」「共同体経済や地域金融の可能性」など、資本主義の未来を見通すヒントが詰まっています。(配信日:2025年7月15日)

目次

資本主義の限界を超える鍵

-ローカル企業と新しい地域金融の可能性―

(熊野講義サマリー)

熊野:冷戦後の自由主義資本主義を支えてきた産業資本主義や金融資本主義は、今、大きな転換点に立たされています。経済成長の果てに日本は豊かになりましたが、同時に格差拡大や孤独という社会の劣化を招きました。さらにインフレ局面では価格変動が地域経済を不安定化させ、資本が本来持つ「自律的に増殖していく力」そのものが機能不全に陥っています。

これからの産業は次の3つに分岐すると見ています。

- スーパーグローバル企業:巨大資本による寡占と競争の世界(半導体や蓄電池など)

- グローカル企業:地域に根差しつつ調達や生産、販売段階で国際標準と接続する産業

- ローカル企業:関係性や社会性を基盤にした新しい地場型ビジネス

特に「ローカル企業」は、地域に根差した小さなビジネスから始まり、やがてその土地に欠かせないソーシャルビジネスへと成長すると考えています。これは単なる経済活動ではなく、人と人との関係性を資本に変える試みでもあります。

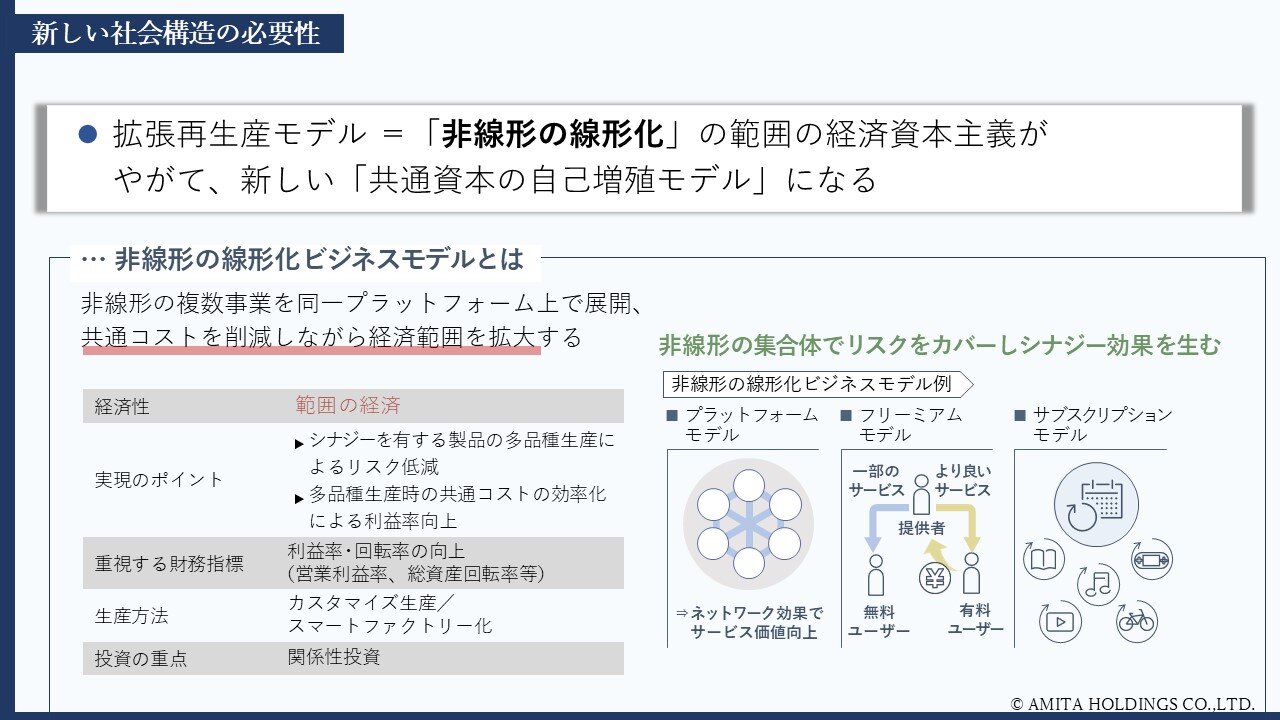

その時に必要なのは、「大量生産・効率化」型の産業モデルではなく、複雑で不確実な状況を前提にした「非線形モデルの線形化」です。自然環境や社会課題など予測不能な要素を経済活動に組み込み、投資や事業に活かせる形に翻訳することを指します。

また、日本版「レベニューボンド」の導入こそが地域金融を変える鍵になると考えます。米国ではインフラ資金を民間から調達する手段として普及しています。社会課題解決を目的とする事業が資金を得られる仕組みを整えることで、地域経済に新たな循環と活力が生まれるでしょう。

資本主義の再生は、「効率性」や「成長率」だけでは測れません。むしろ、人と社会をどう再びつなげるかに未来のヒントがあるのだと思います。

金融の大転換と地域再生の条件

―日本の投資文化と金融リテラシーは変われるか?―

(播磨谷氏講義サマリー)

播磨谷氏:私が注目しているのは、金融を取り巻く4つの大きな変化です。

- 金融のデジタル化

キャッシュレス決済や暗号資産に加え、法定通貨のデジタル化(CBDC:中央銀行デジタル通貨)が現実味を帯びています。美術品など通貨以外のものも貨幣機能を持ち始め、こうした動きは、従来の銀行や金融サービスのあり方そのものを変革させるでしょう。 - 金融のグリーン化

NZBA(ネットゼロ・バンキング・アライアンス)など、気候変動対策と金融を結びつける国際的な枠組みが拡大中です。ただし米国政治の動向次第でこの流れが減速する可能性もあります。欧州や日本の金融機関も、どの水準で脱炭素やグリーンファイナンスを進めるかが問われています。 - 貯蓄から投資へ

日本は長らく銀行中心の間接金融システムで、資産が預貯金に偏ってきましたが、近年はNISAやiDeCoを通じて20代など若者の投資も増加傾向にあり、日本の投資文化に変化が起きつつあります。 - 金融教育と投資文化の変革

とはいえ、日本の金融リテラシーは欧米と比べ依然低い水準です。日本全体の金融資産の半分以上が預貯金に偏っており、国民性として「リスク回避傾向」が根付いていますが、社会が縮小していく中で、「今あるお金をどう生かすのか」という視点は非常に大事です。知識だけでなく、リスクをとり、「社会課題を解決するための投資行動」に結びつける視点を持つことが、次世代の金融リテラシーと言えるでしょう。

こうした流れを踏まえ、問われるのは「地域金融のあり方」です。従来の地方銀行や信用金庫の役割も重要ですが、それだけでは時代の変化には追い付けません。地域の人々が、「地元のお金を地元の未来に循環させる仕組み」を構築できるかが鍵となります。

地域だからこそ可能な自律性をどう発揮するか。リスクを取り挑戦する姿勢なくして、金融も地域再生も進みません。金融を単なる「お金のやり取り」ではなく、地域の未来を育む装置として再設計する必要があると思います。

共同体経済と地域金融の再評価

―効率性から持続性へ―

(対談セッションサマリー)

■人づくりから「関係づくり」へ

山下氏:金融活性化に向けた教育が重要だと。熊野さん、資本主義の機能不全を超えるために教育をどう捉えるべきでしょうか?

熊野:戦後日本は偏差値教育などを通じ「人づくり」を十分すぎるほど行った結果、個人主義的な合理性が強まりました。知識優位がAIで相対化される今こそ、社会と関係性を築ける人を育てることが求められます。

播磨谷氏:同感です。新しい価値を生むには、まず社会課題に気づくこと。それには「社会に入る」ことが不可欠です。ところが、現代の若者はコロナパンデミックなどの影響で非対面やバーチャルな環境に慣れ、傷つくことへの恐怖から内向きになりがちです。「何が社会課題なのか」という気づきを得るには、人との関わり方を立て直す場を教育に組み込むことが必要だと考えます。

熊野:戦後成長の副作用で、日本は少子高齢化、人口減少、雇用縮小、社会保障費増加といった4大課題に直面しています。都会でも孤独が深まり、物質的豊かさだけでは社会は持続しません。地域の課題を逆手にとり、人口減少を「関係性の濃縮」と捉え、濃縮した関係から新たな価値を生む地域経済へ転換すべきです。

■短期収益からの脱却と地域金融の未来

播磨谷氏:地域課題解決を担うべき地銀や信用金庫は、マイナス金利政策や効率化の波で、短期収益や株主を優先せざるを得なくなり、本来の地域に根ざした経営の自由度を失ってしまいました。

熊野:効率化の先にあるのは「模倣性」です。真似できるモデルの収益は短期的です。一方、不確実性の高い領域を攻略し、「模倣困難性」を獲得できれば持続的な収益に繋がります。AIやブロックチェーンを駆使し、面倒で不確実な領域を価値に変えることがこれからの時代の経営に求められるでしょう。

播磨谷氏:近年、地銀も地域商社設立などに挑戦していますが、形だけのケースも散見されます。株主の圧力が強すぎる場合は、上場を続ける本来の意義や必要性を見直してもよいとは思います。経営の自由度を高め、行き過ぎた株主資本主義から距離を取ることも一つの選択肢です。

熊野:模倣可能な効率化では差別化が難しいからこそ、これからは効率性より持続性、生産性より関係性の時代です。真の持続性とは、ESGではなく、環境・社会・経済(ESE)の三本柱を本業で底上げするような価値を生むこと。この時、地域の持つ重要な役割は「見える化」です。自然を守る森林由来の原料や、就労困難者の手仕事といった文化性を帯びた一品物が価値の核になるのです。日本はかつて堂島の米先物など、不確実を扱う仕組みを生んだ国です。再び見えないものを見える化する知恵を取り戻すべきです。

Q&Aセッションサマリー

■Q1:地域に根ざすために、グローバル規制をどう乗りこなす?

山下氏:「本日は地域にフォーカスしたお話でしたが、金融の問題を考える際にグローバルな視点も重要です。企業は、会計基準やコンプライアンスなどの国際基準を過度に順守し、地域独自性を失ってしまっているのではないか、という指摘があります。上からの圧力や規制にどう対抗するのか。あるいは、それをどう使いこなすのか」といったご質問をいただいています。

熊野:欧米では生産性の高い分野への事業集約が進んでいますが、日本には未だ手仕事の職人など多様性を支える要素が残っており、多様な事業形態を保つ国です。ただし、内需で動いてはいるものの、多くは大手の下請けで外需に依存しています。日本はエネルギーや米の価格が高騰するとインフレを強く実感し、逆にそれらが安ければ他の価格影響は相対的に小さいと感じます。自律するにはこの「体感インフレ」を意識し、エネルギーや食糧の自給体制を強化すべきです。ここに内需があり、資金を呼び込めばグローバル資本と対立せず共存できます。

ビジネスは標準化させるのではなく、利益を生み続ける「個性」が必要です。循環モデルはその好例で、例えば、使用済み容器を回収・再利用する仕組みを前提に、再生コストが仕入れ値を下回れば利益が出ます。同じ容器でも、提供する中身は柔軟に変えられますよね。日本が循環経済を内需として構築できれば、輸出依存ではなく「循環大国」としてダイナミックな投資も呼び込めます。

播磨谷氏:金融には国際型と国内型のビジネスがあり、十分に分離可能です。ただし中小企業も海外展開は無視できず、銀行もその影響は避けられません。だからこそ、地域金融は「小さなメガバンク」を目指すのではなく、取引先を増やし、裾野を広げることに注力すべきです。それがグローバル化の影響を相対化し、地域金融の自立につながる道だと考えます。

■Q2:AIが拡張する世界で、人間関係はどう変わるのか?

山下氏:「今や生成AIやロボットが経済・社会活動に大きな影響を及ぼし、社会の構成員として組み込まれつつある中で、人間同士の「関係性」の意味はどう変わるのか、あるいは変わらないのか」というご質問です。いかがでしょうか。

熊野:素晴らしい問いですね。私たちは今、AIによる社会転換期の最中です。AIは日々進化し、最適化にとどまらず「推論」、つまり知識を知能へ変換することが可能になりました。これから「人間性とは何か」を捉え直す際、効率や生産性ではなく、常に変化する関係性を感じ取る力が重要になります。形式知化の時代から、見えないものを感じる時代へ移行する中で、AIは最適な方法を提案する相棒になり得ます。文化を生み出せる人間はAIをフル活用できますが、判断や選択に終始する人は、逆にAIに使われてしまうでしょう。

播磨谷氏:AIは便利で積極的に活用すべきですが、あくまでバーチャルな存在です。だからこそ、AIが普及するほど、実際に会ったときの人間力が問われるはずです。その点において、AIは人間と競合するものではないと私は考えています。

山下氏:AIの普及は、「人間とは何か」という問いを改めて突きつけ、人間と非人間の境界を曖昧にします。それに伴い、関係性の意味も変わり、関係性の中で価値を生む主体としての人間に求められる能力も変化していく――今回の議論が、皆様の活動の一つの羅針盤となれば幸いです。