社会と経営の羅針盤

~企業経営に求められる新たな価値観とは~

本記事は、アミタホールディングス株式会社と学校法人立命館の共催による「不確実な時代の羅針盤シリーズ~価値転換の航路を示す、全6回の知の対話~」第3回の記録です。

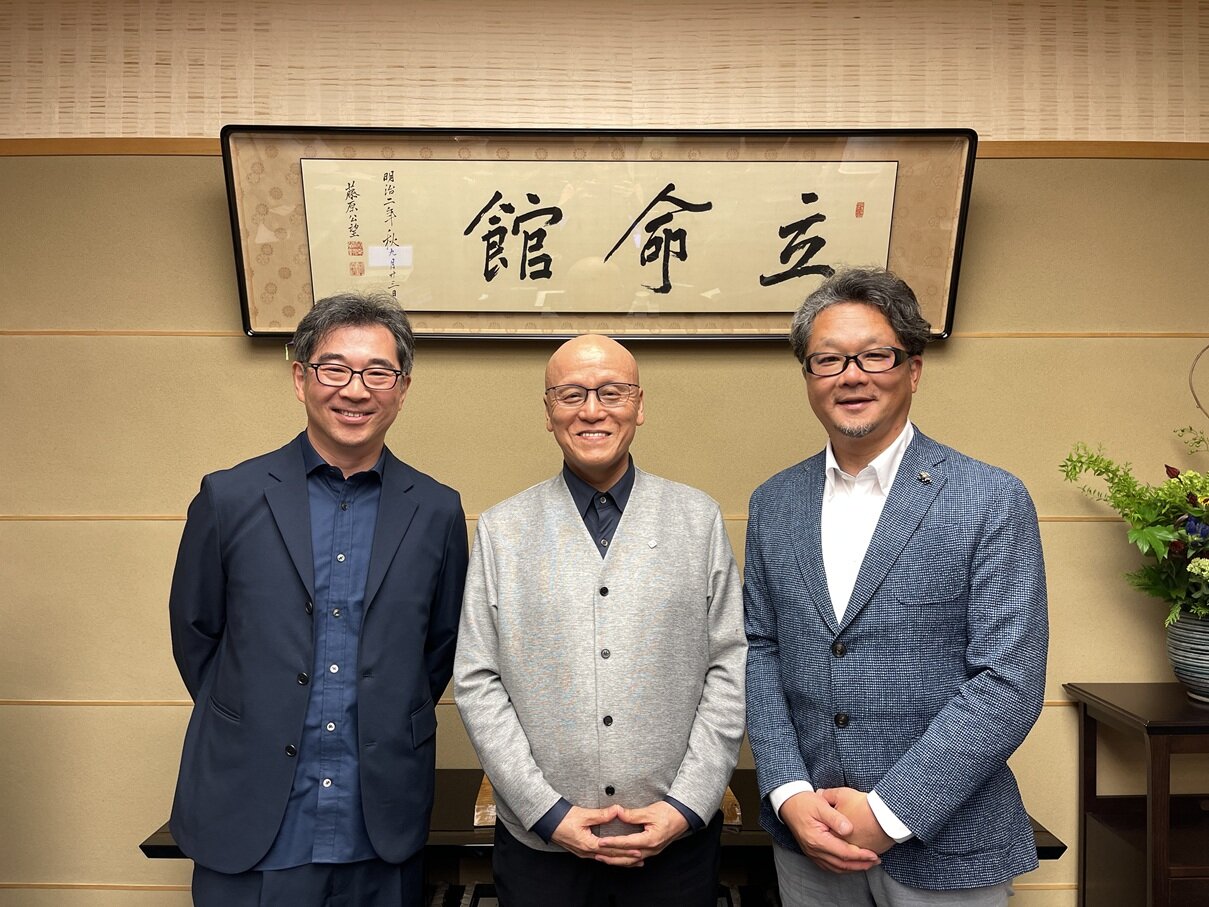

登壇者:徳田 昭雄氏(立命館大学 経営学部 教授)

ファシリテーター:熊野 英介(アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 CVO)

司会:山下 範久氏(学校法人立命館 常務理事)

激動する国際情勢、急速な技術革新、深刻化する環境危機、そして価値観の多様化――。先行きの見えない不確実な時代だからこそ、いま私たちには、既存の価値観や社会構造を見直し、新たな視点で未来を構想するための「問い」と「仮説」、そして深い「思索」と「対話」が必要だと考えます。

第3回のテーマは「社会と経営の羅針盤 ~企業経営に求められる新たな価値観とは~」。

「生成AIと共存原理の資本主義」「デザイン科学とオープンイノベーション2.0」「標準化と社会的受容」「偶発性から生まれる創造力」など、多様な視点が交差する対話から未来の羅針盤を探ります。(配信日:2025年8月27日)

目次

資本主義の三大限界と新しい価値創造

―生成AI時代の共存原理とエコシステム経営―

(熊野講義サマリー)

熊野:現代は、①資源枯渇・気候変動による【安定調達の限界】、②格差拡大・少子高齢化・雇用不安による【社会的限界】、③実体経済と金融経済の乖離による【市場拡大の限界】という資本主義の三大限界が同時に噴出しています。特に、経済の乖離が広がるほどリーマンショックのような危機が繰り返されます。

一方で、生成AIや量子コンピュータの革新が進んでいます。GPT-5の登場以降、AIはマルチエージェント化し、エージェント同士が関係性を結ぶ「知の生産」を担い始めました。これは、労働力×資本に基づく時間あたりの生産性の時代から、知能や関係性そのものを価値の源泉とする「価値による生産性」の時代への転換であると私は捉えています。資産の源泉は工場から人財へと移り、経営の基盤も、競争原理一辺倒から、多様な主体が棲み分けてともに生き残る共存原理へと変わりつつあります。

今後の産業は、①寡占化で安定供給を担う超グローバル企業、②ローカル調達と工業のサービス化を進めるグローカル企業、③社会的動機性を基盤に関係性を価値へ転換するローカルソーシャルビジネスの三層に再編されるでしょう。そこでは、循環と包摂を軸に、情報を活用するコミュニティ基盤が社会課題の調和的な解決を実現します。この三層化が進むほど、私たちは「豊かな経済を支える社会」から「豊かな社会を支える健全な経済」へと価値観を転換させる必要があります。資本主義の再構築には、共存原理とテクノロジーによる価値変容が不可欠だと考えます。

デザイン科学とオープンイノベーション2.0

―エゴシステムからエコシステムへの転換―

(徳田氏講義サマリー)

徳田氏:イノベーションには「新しい価値を生む動的なプロセス」と「標準化による一定期間の安定」という二側面があります。私は両者が生む知の広がりに注目し、モビリティ研究や社会的インパクトの測定を実践しています。

基盤となるデザイン科学は、量子力学のような「あるものを深める」認識科学に対し、「ありたい姿」を掲げてバックキャストし、工学・法学・経済学に加え、企業や行政も巻き込み多様な知を総合して課題解決を図る学問です。

この延長にある「オープンイノベーション2.0」とは、産官学に加え市民を巻き込むモデルです。市民は重要なデータの提供者であり、新技術を受容する主体でもあります。私は、新たな知の融合には問題設定が鍵になると考えています。哲学や内省を通じて「問い」を立て、マルチステークホルダーで解決する過程で専門知の融合や実践知が生まれます。SEDAモデル(※)が示すように、サイエンス・エンジニアリング・デザイン・アートを往還させ、共感を伴う価値を実装する必要があり、大学も結節点として変革を迫られています。

※SEDAモデル...延岡健太郎氏が提唱する、知を統合して価値創出する枠組み

あるべき姿の実現には「大義」と「ありたい姿」の区別も重要です。SDGsは普遍的な大義ですが、実際には覇権争いの文脈で標準化した評価指標を通じて市場を規定しています。現代の企業は顧客ニーズ従属の「エゴシステム」から脱却し、社会課題を軸に政府・金融・NPO・市民と連携する「エコシステム」を構築すべきです。イノベーションを社会に根付かせるには、デザイン科学による「ありたい姿の提示」と総合知の発動が不可欠でしょう。

価値転換の時代を生き抜く経営戦略

―AI・標準化・東洋的創造力の融合―

(対談サマリー)

AI時代に必要な東洋的発想とは? ―創造的調和は「傷」と「偶然」から生まれる―

熊野:SEDAモデルの肝は、知を分割せず「もつれ」として統合しながら価値を生む点です。人は科学的視点もアートの感性も併せ持ち、それが関係性の中で機能する。生命・生態系の原理は複雑な社会を紐解く力を持つと考えます。

徳田氏:はい、重要なのは「創造的調和」です。イノベーションは破壊だけでなく、多様性を調律する力で前進します。弱みの自覚が他者との共感や協働を呼び、エコシステム型の創造が可能になります。

熊野:東洋的創造の核は「傷」です。傷を受けた生き物がレジリエンスを発揮するように、人間も不完全さを通じて新しい価値を生み出す。そこに市場や文化の真髄があると思います。

余談ですが、「創造」の「創」は絆創膏の「創」、つまり傷のことを指します。創るとはまず傷をつける行為で、木なら樹液、人なら体液がにじみ、やがて癒えて新しい強さが生まれる。東洋的なクリエイティブは、そのプロセスに委ねて「AではないA'」を育てる発想です。要素分解で積み上げる西洋的思考も有効ですが限界がある。正解を求めるより、身を削るように出したものに誰かが喜びを見いだす--その「傷」を市場が受け止めるところに、エコシステムの本質があるのではないでしょうか。

山下氏:確かに、伝統工芸の染色でも、技術がどれだけ進歩しても最後は自然の偶然に委ねざるを得ない瞬間があり、そこに新しい美が生まれることがあると聞いたことがあります。

徳田氏:最初は奇異に見えても、社会に普及して初めて定着します。陸上のクラウチングスタートや、チキンラーメンをヒントに誕生したカップヌードルのように、偶然の「新結合」が世界標準になることがありますね。

熊野:可笑しさや遊び心を忘れ、正解探しに陥れば社会は硬直します。おっしゃるとおり、身近な素材を組み替える柔軟さこそが人間的な創造の源泉だと考えます。

「オープン&クローズ戦略」とは? ―標準化社会で生き残る企業経営の条件は「内骨格」―

熊野:生成AIは知の編集に卓越しますが、感性・霊性といった無形のものは扱えません。標準化は利便をもたらす一方、人間が問いを立て続けなければ、社会は均質化が進み独自性が失われるリスクもあります。

徳田氏:標準化においては「何を閉じて残すか」が戦略になります。形式知は開きつつ、独自性は守る。これが「オープン&クローズ戦略」です。

熊野:それはアミタが提唱する「内骨格型組織」にも通じます。殻で固めて守るのではなく、背骨のような揺るがぬコアを内包し、外部とは皮膚一枚で柔軟につながる。こうして変化に強い組織ができます。

徳田氏:外部リソースや市民を巻き込むエコシステム型のオープンイノベーションが求められますね。

熊野:はい。市民の行動データが市場と直結すれば、消費と社会貢献が重なる「価値資本主義」が立ち上がります。これは貨幣の利便性に加え、地域貢献や環境行動といった社会的価値を交換単位として評価する仕組みです。そのような時代がやってくると見立てています。

徳田氏:金融資本に価値を付与する流れですね。カーボンニュートラルのように課題解決に応じて資本が動いています。ESGは修正資本主義に過ぎませんが、次は価値創造を軸にした新しい資本主義が求められます。

山下氏:AIとデータが未来を閉じる危うさを示しつつ、人間が無形の価値や関係性をどう活かすかという「不連続性」の重要性が明らかになりますね。

Q&Aセッションサマリー

■Q1:データ共有と競争優位性 ―ビッグデータ時代の協業をどう実現する?―

山下氏:「分業による協業にはビッグデータ共有が不可欠だが、データは企業の生命線でもある。これはトップダウンで実現すべきか、AIによる世論形成で進めるべきなのか」というご質問です。

熊野:サプライチェーンにおける競争優位性の課題ですね。現在は秘匿性を担保するブロックチェーン技術が進展し、公開・秘匿情報を分けて管理できるようになっています。ESG関連データは公開しつつ、機密は守る。欧州では既に実装が始まっています。

山下氏:なるほど、データの世界も「オープン」と「クローズ」の二層構造になってきていると。

徳田氏:米国ではGAFAMなどのプラットフォーマーがデータを独占していますが、欧州では「Gaia-X(※1)」や「Catena-X(※2)」という新しい枠組みが進んでいます。共有領域と競争領域を明確化し、インセンティブでデータ共有を促す仕組みです。日本は米国のように少数の巨大プラットフォーマーによる寡占構造ではないため、経産省主導で、まずは蓄電池分野からこのような取り組みが始まっています。今後は自動車・鉄鋼・化学分野に広がり、サーキュラーエコノミー実現の基盤になると期待されます。

※1 Gaia-X...企業や組織の安全かつ相互運用的なデータ活用を目的とした欧州発のデータ共有基盤構想

※2 Catena-X...欧州自動車業界のデータ連携基盤

■Q2:「出る杭を打つ社会」でイノベーションは可能か?

山下氏:「日本には『出る杭は打たれる』という文化があるが、どうすればイノベーションを起こせるか」というコメントですが、いかがでしょうか。

熊野:日本という閉鎖系の島国では、歴史的に基準が崩れるタイミングで価値変容が繰り返されてきました。神道と仏教が衝突しつつ融合した「神仏習合」、武力中心の社会から茶道や華道といった文化的価値が重視されるようになった室町〜安土桃山期の変化が好例です。社会が「従来のやり方ではもう無理だ」と感じる局面で文化的イノベーションは生まれます。本日議論した価値変容も、まさにその条件が整いつつあると考えます。

徳田氏:日本の強みは「作り込み」にあると思います。車載システムのOSや華道の緻密なインターフェースに見られる個性や独自性は、汎用性・スケールメリット偏重の欧米とは対照的です。経済性や波及力という課題を乗り越えることができれば、カスタマイズ価値の創出により優位に立てるはずです。また、漢方を科学的に分析し効能を可視化する研究も進んでおり、伝統知とAIを融合する動きも新たなイノベーションの芽になるでしょう。

■Q3:ESG・サーキュラーエコノミーの限界を超えるための新しい文明を築けるか?

山下氏:「ESG投資やサーキュラーエコノミーは理念を示す一方、制度化・概念化が進むと自己目的化し、現状の固定や単なる延命に陥るのではないか。そこを超え、生きた形で変革を追求するには何を考えるべきか」とのことです。

徳田氏:重要なのは主体的に「標準」に自らの価値観を組み込むことです。標準は広く普及するため、独自の視点を反映できれば持続的な価値創出が可能になります。日本はCFP(Carbon Footprint of Products)評価に代わって注目されているPEF(Product Environmental Footprint)において、原材料の特性や耐久性など独自の強みを持っています。こうした基準に日本的価値を組み込み、制度化していくことが重要です。ただし、日本は標準化への着手は遅く、現状では中国が先行しています。

熊野:非常に本質的な問いですね。今のESGはおっしゃるとおり「延命」にすぎません。依然として、人も自然もコスト扱いされているからです。本当に新しい文明を築くには、両者を「資産」として勘定できる仕組みが必要です。その上で、消費者が「他人が持つもの」ではなく「自分が本当に欲しいもの」を選べる時代へ移行する。低コスト・短納期で高い個別最適を実現するスマートファクトリー(※)が、その転換点を実現します。

※スマートファクトリー...AI・IoTで設備を接続・分析し、生産性・品質向上・コスト削減を実現する次世代型工場

文化が普遍化して文明となるとき、「人の発想力」と「自然の豊かさ」が真の価値源泉となります。日本は産業・職業の多様性が凝縮した国であり、この仮説を試せる唯一の場だと考えます。実行できれば、人と自然をコストから解放する新たな文明を築けるでしょう。

山下氏:本日のQ&Aでは「データ共有」「文化的土壌」「ESG・文明転換」というテーマを通じ、イノベーションの本質を深く議論できたと思います。お二人の共通する視点は、未来を閉じるのではなく「不連続性」をどう取り込み、人間の役割を再活性化するかという点です。「イノベーションとは遠い出来事ではなく、関係性から生まれるものであり、私たち一人ひとりがその一翼を担える」ということが非常に心に残りました。