文化と暮らしの羅針盤

~超長寿時代を生きる社会観と家族観の変容~

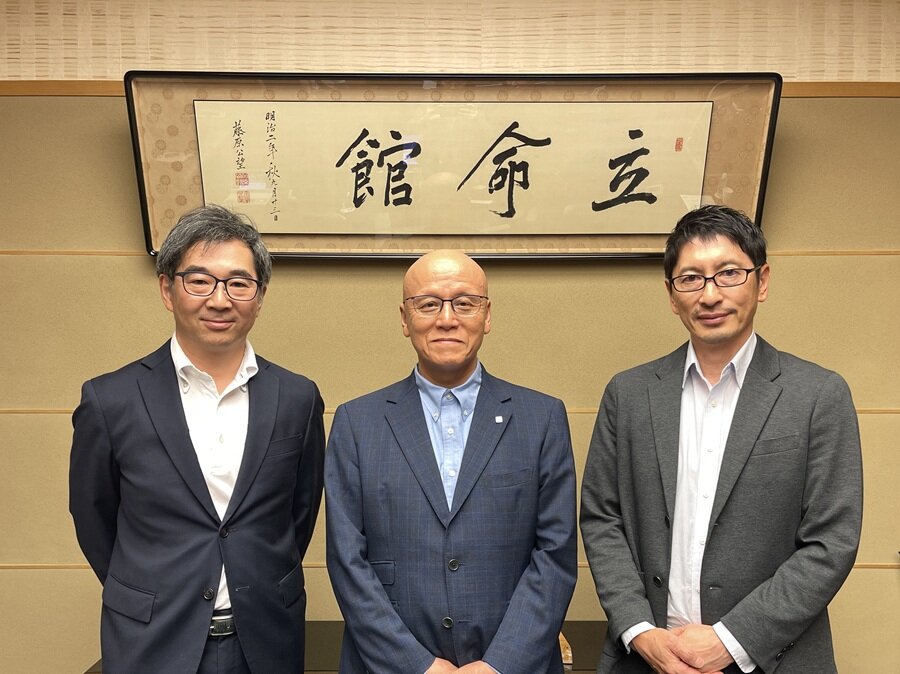

本記事は、アミタホールディングス株式会社と学校法人立命館の共催による「不確実な時代の羅針盤シリーズ~価値転換の航路を示す、全6回の知の対話~」第4回の記録です。

登壇者:筒井 淳也氏(立命館大学 産業社会学部 教授)

ファシリテーター 兼 講師:熊野 英介(アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 CVO)

司会:山下 範久氏(学校法人立命館 常務理事)

激動する国際情勢、急速な技術革新、深刻化する環境危機、そして価値観の多様化――。先行きの見えない不確実な時代だからこそ、いま私たちには、既存の価値観や社会構造を見直し、新たな視点で未来を構想するための「問い」と「仮説」、そして深い「思索」と「対話」が必要だと考えます。

第4回のテーマは「文化と暮らしの羅針盤 ~超長寿時代を生きる社会観と家族観の変容~」。

長寿化と少子化が進む超長寿社会では、血縁や婚姻による固定的なつながりを前提とする従来の家族観は限界を迎えつつあります。この構造疲労を乗り越え、不確実な時代を生き抜くために、家族や社会を支える「つながり」の概念を根本から見つめ直します。(配信日:2025年9月24日)

目次

「長寿・少産少死」時代における新たな社会OS

―お金に代わるシェルターは「関係性」―

(熊野講義サマリー)

熊野:人類史を通じ、家族は財産を守る最小単位の仕組みとして機能し、経済的・社会的なシェルター、すなわち共同体の中核であり続けてきました。

しかし今、世界は長寿化と出生率の低下、いわゆる「少産少死」という構造変化に直面しています。これは単なる人口動態の問題ではなく、社会のOS(基本設計)を見直すべき予兆だと捉えています。

かつて家族が担っていた生活や安全を守る仕組みは、近代以降、お金を中心とする経済システムに置き換わってきました。けれども、少産少死の時代には、現在の社会構造だけでは支えきれません。そこで私は、家族やお金に代わり、「関係性」そのものが私たちの新たなシェルターとなる時代が到来すると考えます。その時代に向け、長寿社会を前提に人と人との関係性を再構築することが必要です。

そこで、関係性を「流動的な契約」として捉え直す視点が重要になります。この関係性は「可変契約」と考えると良いのではないでしょうか。固定化された関係性ではなく、互いの状況や社会変化に応じて常に更新され続ける契約関係――つまり、「永遠に同じ関係であり続けること」よりも、「変わり続けながらもつながり続けること」が信頼の本質になるのです。

従来の家族は、血縁や婚姻という家系図のような「線」で結ばれていましたが、これから求められるのは「面」、すなわち多層的で相互依存的な関係性です。たとえば、地域での共助活動が個人を支え、価値観でつながる共同体やオンライン上の信頼できるネットワークなどが、多様な人々を結ぶ。このような多様な関係性の重なりと包摂が、新しい社会の基盤になるのではと感じています。

こうした基盤を前提に現行の構造を再編する際、次に問うべきは「次の社会OS」です。私は、その基盤は「関係性の因果律の循環」と「その時々の最適解の包摂」という2つの運動法則がもつれ合う螺旋上の構造になると考えています。これは、固定化した秩序ではなく、関係が生まれ、変化し、再びつながることで新たな均衡を生み出す動的な仕組みです。社会とは常に壊れながら再生し、関係性が螺旋状に深化していくプロセスそのものなのです。

この構造を社会にどう実装するかがこれからの課題です。アミタが全国で展開する互助共助コミュニティ型資源回収ステーション「MEGURU STATION®」は、その実装の一例です。地域資源に付随する関係性や情報を可視化し、不要なものを循環の中で価値に変えていく。人と人、人と自然が互いを媒介しながら地域社会が持続する仕組みを螺旋的に再構築する挑戦です。

超長寿社会における豊かさとは、物質的なものではなく、「多様で豊かな関係性をどれだけ築けるか」に尽きると私は考えます。テクノロジーやAIの発展により、これまでは曖昧だった「関係性の価値」も可視化しやすくなるでしょう。これからの資産とは、お金だけでなく「関係の循環」をどれだけ創れるかで測られるのではないでしょうか。

可変契約のもとで螺旋的に変化する関係性を如何に育て、循環させていくか――それこそが、少産少死時代における持続可能な社会づくりの鍵だと考えています。

家族の機能分化と構造疲労

―幸福度を高めるつながりをどう設計するか?―

(筒井氏講義サマリー)

筒井氏:家族は時代とともに形を変えてきました。前近代までの家族はいわば「仕事の場」で、現代の自営業に近い形態でした。家族単位で働き、生活し、社会を構成する。支配層も非支配層も、社会の基本単位は家族だったのです。

近代化により、家族・企業・政府の三セクターに機能分化が進みました。企業が生産を、政府が公共財を、家族が情緒的満足を担うという分業は理論的に合理的ですが、現実には格差拡大、環境問題、少子化といった不具合を生んでいます。これらはセクター間の接点が希薄になったことに由来すると考えられます。特に少子化は、企業も家族も人口維持の責任を共有しておらず、政府の対策も十分に機能していない点が根深い問題です。

「関係性」のお話がありましたが、社会調査のデータでは、幸福度と「人とのつながり」には強い相関があると示されています。持続的な強い絆は、所得の高さ以上に幸福感に影響しているといわれますが、現代社会ではその絆が家族に集中し、家族以外の強いつながりは少ない。日常的な友人関係はありますし、楽しいものですが、真に困難な状況では、頼りにするのは依然として家族です。

一方で、「セーフティネットになりうるしっかりした家族を作らなければ」というプレッシャーが重荷となり、家族を持つこと自体を避ける人も増えています。この重荷を軽くできる、柔軟なネットワーク関係の設計が課題でしょう。AIやロボットによる補助的なイノベーションも期待されますが、人をケアするには莫大なコストがかかるため、政府が完全にカバーするのも現実的には難しい現状があります。

また、現代では「仕事と家庭、どちらが楽しいか」と問われれば家庭を選ぶ人が多いと思いますが、仕事が楽しいという人ももちろんいるし、両立を求める人もいます。理想は仕事も家庭もそれぞれにやりがいがあり、柔軟に重なり合い、部分的には融合することです。

ただし、融合は容易ではありません。近代は家族と企業が分離したことで、企業は合理性を手に入れました。結婚や出産を経由しなくとも、人を雇うことで労働力を得るようになったからです。もし再び家族と企業を融合させると、企業は出産や育児の負担を組織内で抱えることになり、利益率が下がる可能性があるため、両者の関係は慎重に設計する必要があります。

そして、家族以外のつながりをどう増やすか、または家族をどう柔軟なものにしていくか。大きく制度を変える前に、現場の小さな工夫の積み重ねでつながりは再生可能です。特に男性は孤立しやすいというデータもあり、それを緩和する仕組みがコミュニティづくりでは重要です。構造設計の見直しと現場の工夫、両輪のミクロな積み重ねで前向きな効果は出ると考えています。

相互依存を再設計する共助社会の新しい形

(対談サマリー)

山下氏:お二人のお話を受け、共通して見えるのは「標準的な家族モデルの限界」です。ここからは、未来社会における関係性の設計を深堀りしていきます。

熊野:家族という関係は、本来もっと自由であっていいはずです。近代の個人主義や能力主義は、人々に「常に立派であれ」というプレッシャーを与えました。しかし、人は老いれば当然能力が衰えます。劣等感を優越感で埋めようとすれば、他者の排除や家庭内暴力に繋がることもあり得ます。

私は、劣等感は「達成感」で乗り越えるべきと考えます。自分の力が微力だとしても、仲間と理想を実現する想いとともに感じられる達成感や経験こそが、新たな幸福の源泉になり得ます。

筒井氏:確かに、近代社会は「自立した個人」が前提でした。しかし実際には、人は依存し合って生きています。自立しているように見えても、本質的には支え合いの中でしか生きられません。家族主義が強い日本では、その依存構造を再設計する必要があるでしょう。

熊野:その構造設計には、自然界の摂理、すなわち生態系(エコシステム)にヒントがあると思っています。生態系では、強さよりも「つながり」が生命を支えています。常に完璧でなくてもいい。人間も、常に立派である必要はなく「晴れときどき立派、晴れときどき情けない」――そんな時があっても、全体としては調和を保てるような自然体の関係性を取り戻すことが、長寿社会にふさわしい知恵ではないでしょうか。

筒井氏:ただ、現実の社会は常にギクシャクし、意図しない結果が生じることも往々にしてあります。だからこそ、おっしゃるとおり完璧な設計よりも、場ごとの工夫を重ねることが大切です。人々の心理や場の空気を変える小さな仕掛けが、徐々に大きな変化をもたらす可能性があります。

熊野:人間社会は「意志」と「構造」の相互作用だと思います。私たち事業家は、「つながりや循環をどう生み出すか」を社会実装の中で問われています。生物のように壊れながら再生し続けるような「動的平衡(※)」を社会の設計原理に取り入れれば、関係を切らずに変化し続ける社会が作れると思います。

※動的平衡...生物学者の福岡伸一氏が提唱する概念。あらゆるものは絶え間なく動き、入れ替わりながらも全体としてはバランスが保たれている状態を指す。

山下氏:お二人の話から、「社会を支えるのは制度ではなく関係性」だということが伝わってきます。

Q&Aセッションサマリー

■Q1:テクノロジーと共助社会――つながりを支える技術とシステムとは?

山下氏:最初の質問は、「家族やつながりを支えるためには、技術やシステムの大規模な支援が必要か?あるいは別の形でのサポートが可能か?」というものです。

筒井氏:現在のソーシャルメディアのシステムは、同じ価値観を持つ人どうしをつなぐ設計が多く、分断を助長する場合もあります。しかし設計を変えれば、技術はつながりを生み出す装置にもなります。初期のソーシャルメディアに孤立を和らげる力があったように、やり方次第では再び社会的役割を取り戻せると思います。

熊野:私は、地域の「人間関係資本」や「自然資本」を可視化する仕組みに可能性を感じます。森林や空き家などの遊休資産を信託でまとめて管理して、ブロックチェーン等で小口の共感投資を回すことができるようになれば、小さな共感を束ねて大きな投資に変えることもできる。クラウドファンディングが流行っているように、「つながりそのものが経済になる」時代が来ると思います。

山下氏:つながりを支えるインフラへの投資を、つながり自体から生み出していくという発想は、循環型社会や社会イノベーションの観点からも非常に示唆的ですね。

■Q2:死生観の変容と家族の再編――循環するいのちの哲学とは?

山下氏:続いて「家族観と死生観には密接な関係があるのではないか?現代において、死生観はどのように変化したか?」というご質問です。

熊野:コロナ禍では、多くの人が「死の平等性」を実感したと思います。では、「死」とは何か?生命とは代謝を繰り返すことで進化し、「死」を内包することで次の生命が生まれる。死を「終わり」ではなく「次なる循環への入口」と捉え直すことで、生きる意味の見え方も変わるのではないでしょうか。

筒井氏:日本では長く祖先供養の伝統がありましたが、家族関係の変化に伴い、共同墓など新しい供養の形が広がっています。見知らぬ人同士が、同じ場所で眠るというゆるやかな共同体が生まれているとも捉えられる。これは、血縁を超えた「つながりの再編」の兆しではないでしょうか。

■Q3:AI時代の共感と自己拡張――人は、他者とつながるためのエネルギーをどこから得るのか?

山下氏:最後の質問です。「AIに親密さを感じる人が増える時代において、人が他者や社会とつながるエネルギーや関係性を築くモチベーションは、どこから生まれるのか?」ということですが、いかがでしょうか。

熊野:とても根源的な問いだと思います。私は西田幾多郎の「主客未分」という言葉を大切にしています。自分という存在を閉じず、他者に開くこと。「他者を内包した自己」が拡張していく感覚が、幸福やつながりの源だと思います。頑張って「誰かとつながろう」と意識するよりも、自然に「自分の一部が他者の中にあり、他者の一部も自分の中にある」ような感覚――つまり「馴染む」ことが心地よさにつながります。

筒井氏:「人とのつながり」と「幸福度」には明確な相関がある一方で、現代ではAIやバーチャルな存在とのつながりが、人の孤独を和らげている側面もありますよね。AIは「裏切らない」存在でもあるため、そうした関係に心の安定を見出す人も増えているのは事実で、これは必ずしも否定すべきことではありません。人間同士の関係と、AIとの共存を促す仕組みづくりが今後問われます。

山下氏:本日は「家族」を起点に、暮らし、技術、死生観を見つめ直しました。共通するのは、「人と人がどう関わるか」という根本的な問いです。つながりを取り戻すことは、単なる制度設計ではなく、人間の想像力が鍵となる――改めてそう感じる対話となりました。