政治と経済の羅針盤

~自由主義の先に見える新しい近代の姿~

本記事は、アミタホールディングス株式会社と学校法人立命館の共催による「不確実な時代の羅針盤シリーズ~価値転換の航路を示す、全6回の知の対話~」第6回の記録です。

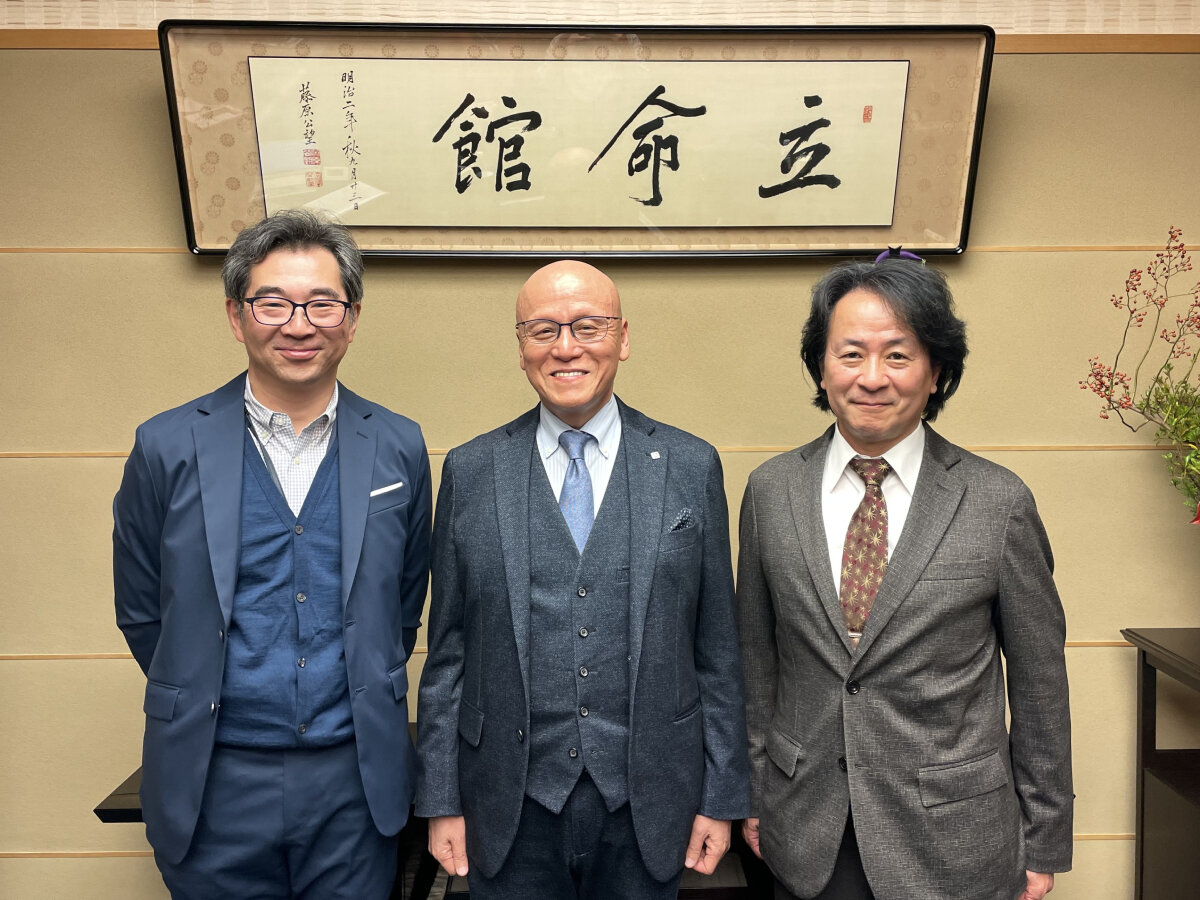

登壇者:堂目卓生氏(大阪大学総長補佐/社会ソリューションイニシアティブ長)

ファシリテーター 兼 講師:熊野英介(アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 CVO)

司会:山下範久氏(学校法人立命館 常務理事)

激動する国際情勢、急速な技術革新、深刻化する環境危機、そして価値観の多様化――。先行きの見えない不確実な時代だからこそ、いま私たちには、既存の価値観や社会構造を見直し、新たな視点で未来を構想するための「問い」と「仮説」、そして深い「思索」と「対話」が必要だと考えます。

第6回のテーマは「政治と経済の羅針盤~自由主義の先に見える新しい近代の姿~」。アダム・スミスの思想を手がかりに、「共感」に基づく社会秩序や経済のあり方、そして「共助」「ステークホルダー・ケイパビリティ」「関係性」といった概念を通じて、近代の次を見据えた新たな羅針盤を探りました。(配信日:2025年11月20日)

目次

「共感」が社会秩序を創る

~アダム・スミス思想から読み解く新たな近代~

(堂目氏講義サマリー)

堂目氏:今回は「共感社会と共感経済」をテーマに、アダム・スミスの思想を再検討します。一般には『国富論』によって市場メカニズムを理論化した「経済学の父」として知られるスミスですが、その研究テーマの中心は、人間理解と社会秩序の成立条件にかかる哲学的探究にあります。『道徳感情論』(1759)と『国富論』(1776)は、一見別のテーマながら、実は「人間の利己心と社会的共存をどう両立させるか」という問題意識で結ばれています。

『国富論』で知られる「見えざる手」という言葉は、実は一度しか登場しません。スミスの真意は、市場を自律的に機能させるには、独占・権力との癒着・偽装などの不正を排し、フェアな競争条件を守る道徳的基盤が不可欠だという点にあります。法や規制だけでは限界があり、法になっていない領域や人が見ていない領域でも不正を避けようとする道徳的抑制が働かなければ、市場は容易に暴走します。スミスは、その抑制の源泉は「共感(Sympathy)」であると位置付けました。

共感とは、他人の感情を自分の心の中に写し取り、同じ感情を引き起こそうとする心の働きです。私たちは日々の関わりを通じて、自らの行動が他者からどのように見えるかを意識し、「もし自分が第三者ならどう判断するか」を想像するようになります。こうして形成されるのが、スミスのいう「公平な観察者(Impartial Spectator)」です。この観察者は良心の源泉であると同時に、この基準が社会に共有されれば、道徳や法律へ発展する倫理的基盤になります。

しかし、スミスが構想した社会には二つの課題が残りました。第一は、競争プロセスへの参加における不平等です。18世紀のイギリスでは、競争の主役は資本家に限られており、労働者には教育や能力形成の機会が乏しかった。本来必要だったのは、労働者自身が競争に参加できる仕組みづくりであり、これは現代の人的資本投資や社会包摂の重要性に通じます。

第二の課題は国際秩序です。国内で共有された道徳基準が、文化が異なる国境を越えた瞬間に機能しなくなり、戦争や支配が繰り返される。自国民には正義を適用し、他国民には適用しないという構造では、紛争解決は困難です。

共感は、本来ごく身近な人間関係から育まれます。私たちは家族や友人、または近所、学校、職場など共通のコミュニティに属する仲間など、身近な関係の中で「他者の視点」を想像しながら、公正とは何かを学んでいきます。現代社会ではSNSなどの普及から、遠い人とも容易に出会えるようになりました。しかし他方で、バーチャルな空間では共感がうまく広がらない側面もあります。実世界でも、国内だけでなく、民族・宗教・文化の違いによる対立が深まり、国際社会のルールも揺らいでいます。

スミスが本来目指したのは、文化や宗教、伝統など様々な差異を超えて共有可能な「『開かれた』公平な観察者」だったのではないかと考えます。これは、普遍的な倫理規範の模索であり、多文化社会や国際法の先駆的発想とも言えます。

スミスの関心は、富そのものの増大ではなく、「人間の尊厳を守りつつ社会を発展させる」というプロセスにありました。スミスが残した問いは、現代に生きる私たちの宿題になっています。分断が深まる現代において、共感の範囲を広げ、この「開かれた公平な観察者」をアップデートすることが求められています。

山下氏:ありがとうございます。スミスの思想が、経済理論に閉じるものではなく、社会倫理や感情の領域に根差すものであることが理解できました。

日本的「編集知」が拓く共感経済の未来

(熊野講義サマリー)

熊野:スミスの時代、イギリスでは産業革命が進んでいましたが、人口は世界全体のわずか1%でした。一方、江戸時代の日本は世界人口の約4%を占め、商業手形や堂島米市場のように、モノではなく「関係」や「信用」を価値に変える独自の取引文化を形成していました。私はこれを「商業革命」と捉え、近代の次を構想する鍵だと考えています。

歴史を俯瞰すると、スペイン・ポルトガルが宗教拡張と重商主義で世界進出を強める一方、オランダやイギリスが株式会社という新たな仕組みを用いて台頭しました。東インド会社に象徴されるこの制度は、リスクを分散しつつ大規模な交易を可能にした点で画期的でした。スミスは収奪型経済から協働型経済への転換を構想しましたが、自由貿易の思想は各国で「自国の利益を最大化する拡張主義」として使われ、結果として植民地支配を後押しした側面があるように思います。

その後、帝国主義が強まり第一次世界大戦へ至ります。スペイン風邪、世界恐慌、日本の関東大震災などの危機が相次ぎ、社会不安が高まる中で、人々の意識は「国民国家」から「国家(のための)国民」へと傾倒し、時代は第二次世界大戦へ向かいました。そして、戦後は国家拡張から市場拡張へ、冷戦後には金融資本が主導する時代へ移っていきます。

この転換点でインターネットが登場します。しかし日本は、このゲームチェンジャーを社会の構造を作り変える基盤としてではなく、単なる「便利な道具」と捉えてしまいました。インターネットを社会OSとして設計し、産業を組み立てた米国からGAFAのような企業が生まれた一方で、日本は利用者視点に留まり、プラットフォーム産業に発展させる契機を逃したのです。

しかし、私はポスト近代の羅針盤を示す力を持つのは、日本だと考えています。日本は、自然を「じねん」として受け止め、制約の中で最適解を編み出す「編集知」を磨いてきました。その象徴として、江戸後期の人口約3,000万人程度の定常型社会では、奢侈(しゃし)禁止令下でも経済は停滞せず、朝顔や金魚などに多様な品種が生まれました。制約を創造性へ転換する力、すなわち編集知こそが日本の強みです。

もう一つ強調したいのは、「共感は取引コストを下げる」という視点です。近代はリスクを可視化するために監査やチェックを重ねる、すなわち疑うことを前提として、取引コストが増大しています。しかし、共感や信頼に基づく関係性が広がれば、説明や管理のコストは低下し、社会全体の効率はむしろ高まります。これが「共感経済」の本質だと考えています。

脳科学でも、人には「分かり合いたい」「助け合いたい」「役に立ちたい」といった社会性があり、それらが適切に作動することで充足感が生まれると言われています。これは「人間拡張」の感覚とも通じます。スマートフォンを介して膨大な情報が行き交う現代では、心理学者であるユングの集合的無意識や大乗仏教の阿頼耶識(あらやしき)に近い形で、関係性がデータとして可視化されつつあります。AIを社会的装置と見立て、人間が意思決定に活用できれば、関係性の最適化や取引コストの低減が可能になります。

現代は、家族・地域・会社などの現実のコミュニティと、趣味・思想・ゲームなどの仮想のコミュニティが重層化しています。この多層的なネットワークの中で、個々の共感・関心領域が重なれば、その範囲内では取引コストを下げる「共通善」が成立します。これこそが、新たな近代の「希望」だと私は考えています。

こうした背景を基に、アミタは資源回収の現場情報をデータ化するプラットフォーム「サーキュラープラットフォーム」を開発しています。市民の資源分別時の情報をデータ化し、資源の質や量、滞在時間などから、将来の需要予測を行う仕組みです。さらにそのデータをMES(Manufacturing Execution System:製造実行システム)と連携すれば、生産の無駄も削減できます。共感に基づく循環と関係性は、持続可能な経済システムを支える次世代の社会OSになるでしょう。

山下氏:「取引コストを下げる」という視点は、信頼関係の再構築と社会実装をどう推進するかという論点につながります。

自由主義のアップデート

~共感・自治・ケイパビリティが描く新たな社会像~

(対談サマリー)

熊野:堂目先生のお話を伺ってあらためて感じるのは、近代が「国民国家」を単位として構築された結果、国内では殺人が禁じられる一方、国境を越えればその規範が反転するという矛盾です。スミスは本来、国や宗教を超えて共有できる「人としての善悪」を求めていたように感じます。

堂目氏:その通りです。国家という枠組みの外では規範が成立しないという限界を、スミスは直視していました。スミスが探求したのは、世界に広く成立する「『開かれた』公平な観察者」をどう作るかでした。この点こそ、彼が答えを出しきれなかった部分だと思います。

ただ、いきなり世界を一つにまとめることはできません。人は教育、仕事、地域、文化など、関心領域ごとに異なる複数のコミュニティに所属しており、それらが横につながることで大きなネットワークが育ちます。この重層的構造こそ、現代の「公平な観察者」形成の方法だと思います。

熊野:共感の話を経済につなげる際、私は「出資」「参画」「利用」という三つの行為を重視していますす。出資は本来、「存在しない未来を共に創る行為」であり、自治の仕組みそのものです。

農業の担い手不足のような課題も、土地を信託で一元管理し、地域住民が出資・参画・利用を通じて関係性を結び直せば、新しい自治が生まれます。仕組みの面でも、ブロックチェーンを用いたSTO(Security Token Offering)のような技術により小規模で低コストの資金調達も可能です。

しかし、現代の金融市場では、「共感していなくても株価が上がりそうだから買う」という動機が主流になり、出資と共感が切り離されてしまった。この構造を放置すれば、株価至上主義が暴走し、社会との断絶が深まります。重要なのは、「関心」をどう制度化するかです。暴走しない仕組みや、透明性の高い技術を組み合わせれば、出資先に対する自然な関心が生まれ、説明責任や相互監視が自律的に働き、地域に根ざしたガバナンスが成立するでしょう。

堂目氏:スミスも、巨大企業よりもスモールビジネスを重視し、生活圏に根ざした商人や職人が切磋琢磨しつつも助け合う姿こそ健全な市場の形だと考えていました。市場は本来、小さな単位の取り組みが連鎖し、全体としてダイナミズムを生み出す仕組みです。

熊野さんのお話は、まさにスミスの描いた「公正な市場」に近いと思います。経済活動が、利益追求だけでなく、自身の生活圏や大切な存在を守る行為と結び付くと、人は誠実に振る舞い、共感が働く。共感が制度を支え、制度がさらに共感を育てる好循環が生まれます。

熊野:私はこの考え方を「ステークホルダー・ケイパビリティ」と呼んでいます。価値創造はもはや自社だけでは完結せず、投資家・労働者・消費者・地域住民など、あらゆるステークホルダーのケイパビリティが統合されて初めて生まれる。一人の生活者が投資家であり、労働者であり、消費者でもあります。

堂目氏:「共感経済」を考える上で、軸となるのは「いのち」という概念だと思います。日本語の「いのち」は、生存・暮らし・存在のつながりをすべて含みます。しかし、近代は「個」を強調しすぎたため、つながりが見えにくくなりました。今、必要なのは「いのち」を中心に置いた経済観・人間観への転換です。

熊野:仰るとおりです。私は「自由」という概念もアップデートが必要だと考えています。「強い者が生き残る」のではなく、「適応する者が生き残る」ことがダーウィンの進化論の本質です。

つまり、制約の中で最高のパフォーマンスを発揮することこそ自由の本来の力です。人は「不自由を選ぶ自由」を持っています。ステークホルダーとして関係性に入るという「自ら選ぶ不自由」が、能力を最大化し社会を良くする源泉だと考えています。

堂目氏:その通りだと思います。私の言葉で言えば、様々な「場」の中で「助ける側」と「助けられる側」が入れ替わりながら、共助の関係が生まれるということです。会社(Company)の語源は、「共にパンを食べる」共同体であり、貢献の大小ではなく命を分かち合う場です。場において共助の関係をつくることで、人はケイパビリティを発揮し、生きがいや役割を得ることができるでしょう。

山下氏:お二人のお話から、経済・倫理・人間観が一本の線でつながってきたと感じました。共感を基盤に、制約を前向きに捉え、人が持つケイパビリティを拡張する未来像について、共鳴する考えがあるように思います。

Q&Aセッションサマリー

■Q1:目に見えない「共感」とデータ・計量化は両立するのか?

山下氏:デジタル化の進展により、「共感」とあらゆるものを数値やデータで捉えようとする「計量化」との相性を懸念する質問をいただいています。数値偏重が進むと、共感が損なわれるのではないかという問いです。

堂目氏:デジタル化について言えば、たとえばSNSでは、共感よりも反感が増幅されてしまう面があります。しかし、それは技術そのものというより、技術の「使い方」の問題です。大阪大学では、メタバース空間で、自分とは異なる性別・年齢・属性のアバターを介して「別の自分」を演じ、その立場から人間関係を体験する研究を進めています。そこで得た感覚を現実に持ち帰ることで、初めて他者を理解できる事例もあります。デジタルは共感を狭める方向にも、広げ深める方向にも働きます。要は、計量化も含めて、どう設計し、どう使うかです。

熊野:共感には、理解を示す「シンパシー(Sympathy)」と、感情移入する「エンパシー(Empathy)」の二層があります。日本では後者、当事者になりきるような共感を重んじる傾向が強いように思います。一方で、現代は「見えないものは信じない」というリアリズムが強まり、可視化された情報を信用しやすい感覚が浸透しています。しかし本来、社会には「計量的に測れる世界」「身体で感じる世界」「価値を共有する世界」という三つの層があり、それを状況に応じて使い分ける必要があります。

定量的な数値を示すことで、かえって共感が深まる場面もある。一方で、数値化できない感覚が共感の核心を支える場面もあります。どこで数値を使い、どこで身体感覚や価値観の言葉を使うか。その見極めが問われています。

山下氏:数字と共感を敵対構造で捉えるのではなく、定量情報を媒介にした、共感を促す設計が重要になるということですね。私たち自身が、数字に侵食されすぎないよう自覚しつつ、データを共感の足場として活用できるかが問われているように感じます。

■Q2:共感の輪はどこまで広げられるのか?

山下氏:「共感の輪はどこまで広げていけるのか」「どこまで広げるべきなのか」という質問も多く寄せられています。

堂目氏:私は、共感の輪は広げていけると思いますし、実際に歴史の中でも広がってきたと考えています。近代を振り返って見れば、奴隷制度の廃止や女性参政権の獲得から始まり、二つの世界大戦やホロコースト、原爆投下などの惨禍を経て、「このままではいけない」という判断から、人道主義の発展、国連や人権宣言の成立へとつなげてきた歴史があることが分かります。そして、そうした流れの中で、MDGsやSDGsが生まれたと言えます。

国連やSDGsには限界や問題点も多く、「無力だ」と批判することは簡単です。しかし、人類は、核を保有しながらも、約80年、第三次世界大戦を回避し続けている事実もあります。分断の歴史と同時に、「何とか踏みとどまってきた歴史」もある。「いのち」を大切にしてきた歴史があるという認識に立てば、今後、共感の範囲はさらに広がると思います。

熊野:人類は、紛争やパンデミック、自然災害などに直面していますが、その根底には「誰もが必ず死ぬ」という絶対的な平等があります。この前提に立つと、日本文化に根付く「あはれ(無常観)」と、「どうせ死ぬならあっぱれに」という美意識が浮かび上がります。

脳科学的にも、人は「美しい」と感じたときに強い反応を起こします。これは芸術だけでなく、人の行動や振る舞いの美しさにも当てはまる。言動や生き方の「美」が共有されれば、争い続けること自体が「あはれでもあっぱれでもない」と感じられ、無益な戦争を避けられるのではないかと考えています。

山下氏:人間は弱く、死すべき存在だからこそ、他者の痛みに共感し得る。その「弱さ」と「共感」の関係性こそが、未来の羅針盤になるのかもしれません。